目次

「仕事ができるようになりたい」

社会人なら、誰しもそう思うものですよね。

本記事では、仕事ができる人に共通してみられる特徴と、仕事ができるようになるためのコツをお伝えします。

仕事ができるとは?

「仕事ができる人」とは、一体どのような人のことを指すのでしょうか。

一言でいうと、「周囲からの評価を得られる人」のことです。

評価の基準にはいくつかの要素がありますが、例えば20代の若手社会人であれば、大きく2つあります。

1つ目は、「上司から期待されているレベル以上のことができる」、2つ目は「上司から言われたことだけでなく、当事者意識を持って主体的に行動できる」です。

当然、この評価基準というのは年代やポジションによっても変わってきます。

例えば、チームリーダーであればメンバーをまとめる力や育成力、管理職であればマネジメントスキルや様々な関係者との折衝力などが求められるようになります。

年代やポジションが上がるにつれて、実用スキルの比重が下がり、人間力に関連するスキルが問われるようになることも1つの特徴です。

仕事ができる人の特徴

仕事ができる人には、いくつか共通点がみられます。

特徴①:行動力がある

行動力とは、自ら考えたことを実行に移せる力のことです。

いくら頭の中に良いアイデアがあったとしても、それを具現化していくための行動ができなければ意味がありません。

外部環境の変化が激しく、個々人が主体的に考え、動ける組織の重要度が増している中、行動力は社会人にとって必要不可欠なスキルです。

また、他者の力が必要な時に、適切な人に頼ってお願いする、他部署で面識がない人にやり方を聞きに行く、そういったことができるスキルも行動力の1つです。

☑行動力の詳しい高め方は、こちら

特徴②:リサーチ力があり、学習意欲が高い

リサーチ力には、大きく2つの要素があります。

- 依頼された仕事に関する情報を、スピーディかつ適切に収集できる

- 集めた情報に対して、現状の自分では知識が不足していると感じたら、理解を深めるための情報をさらに集め勉強する

両方とも欠かせないスキルですが、とくに2つ目を能動的に行うことは、自身のスキルを向上させ、仕事の幅を広げていくという点で非常に重要です。

特徴③:課題発見力がある

課題発見力とは、現状を把握・分析し、問題を見つけていく力のことです。

仕事ができる人は、主体的に仕事に取り組みながら常に改善ポイントがないか探し、より良いアウトプットを出そうとします。

こうした積み重ねが、期待されてる以上の成果を出すことにつながっていきます。

☑課題発見力の詳しい鍛え方は、こちら

特徴④:セルフマネジメント(自己管理)能力が高い

「自分を律するのが上手い」という共通点もみられます。

自己管理には大きく、「時間の管理」「モチベーション・感情の管理」「体調の管理」の3つがありますが、すべて仕事のパフォーマンスを上げるうえで重要な要素です。

☑セルフマネジメント能力の詳しい高め方は、こちら

特徴⑤:身だしなみに気を配っている

仕事ができる人の多くは、一緒に働く人に良い印象を与えられるよう、身だしなみにも気を配っています。

身だしなみにおいて最も重要なポイントは「清潔感」です。

TPOに合った服を選ぶ、アイロンのかかったシャツを着る、髪を整えるなど、常に相手を不快にさせない見た目を意識しています。

特徴⑥:目的意識が高い

仕事ができる人は、常に目的意識を高く持ち、何のためにその仕事をするのかを明確に理解しています。

単に与えられたタスクをこなすだけでなく、その仕事が組織全体の目標や自身のキャリアにどう貢献するのかを把握しているため、やるべきことの優先順位を的確に見極め、効率的に業務を進めることができます。

目的が明確であれば、困難な状況に直面しても、本質的な解決策を導き出し、諦めずに目標達成に向けて努力を続けることができます。

この高い目的意識は、周囲を巻き込み、チーム全体の生産性向上にもつながります。

特徴⑦:学びと成長に意欲的

仕事ができる人は、現状に満足せず、常に学びと成長を追求しています。

新しい知識やスキルの習得に積極的で、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応します。

例えば、書籍やセミナーで専門知識を深めたり、異業種の人々と交流して視野を広げたりと、自己投資を惜しみません。

また、失敗を恐れず、そこから学びを得て次に活かすことで、継続的に自身の能力を高めていきます。このような向上心は、自身の市場価値を高めるだけでなく、周囲にも良い影響を与え、組織全体の成長を促進します。

仕事へに対する考え方や行動

本人の行動や指針に反映されるという点で、仕事へどう向き合うかなどの姿勢も重要なポイントです。

常にベストを追求する

仕事ができる人は、上司に言われたことをただこなすだけではなく、常に自分なりの付加価値をつけることを意識します。

例えば、目の前の仕事に対して「もっと改善できるポイントはないか」と考え、より質の高いアウトプットを出そうとします。

生産性に関するバランス感覚が良い

労働生産性とは、1時間当たりに生産できるアウトプットのことです。

アウトプットの質が良くても、あまりに膨大な時間をかけていては、逆に生産性は低くなってしまいます。

仕事ができる人は、求められる期待レベルを越えていこうとする一方で、「これ以上労力をかけたら、逆に時間当たりの生産性が下がるな」というボーダーラインを見極めることにも長けています。

物事の優先順位付けや時間の使い方が上手いとも言えるかもしれません。

プライドが高すぎない

仕事ができる人は、良い意味でプライドが高くなく、素直な方が多いです。

分からないことがある時には他者に尋ねたり、ヘルプを求めたりと、上手く周囲を巻き込みながら業務を進めることができます。

また、自分に至らない点があった時やスキル不足の時も、謙虚に向き合うことができるため、成長スピードも速いです。

優先順位をつけ、的確に行動する

仕事ができる人は、常に限られた時間の中で最大の成果を出すため、優先順位付けを非常に重視します。

彼らは、タスクの緊急度と重要度を正確に判断し、本当にやるべきこと、やるべきではないことを見極める能力に長けています。

例えば、緊急度が高くても重要度が低いタスクは後回しにしたり、重要度が高くても緊急度が低いタスクは計画的に進めたりと、効率的な時間の使い方を実践します。

そして、一度優先順位をつけたら、迷わず的確に行動に移します。

無駄な作業を省き、重要なタスクに集中することで、期待を上回る成果を生み出すことができます。

積極的に周囲を巻き込む

仕事ができる人は、一人で抱え込まず、積極的に周囲を巻き込みます。

彼らは、自分ひとりの能力には限界があることを理解し、チームや他部署、あるいは社外の専門家の知見や協力を得ることで、より大きな成果を生み出せると考えています。

例えば、難易度の高い課題に直面した際には、適切な人に相談したり、情報共有を密に行ったり、得意な人に協力を仰いだりします。

これにより、プロジェクト全体の進行をスムーズにし、多様な視点から課題解決に取り組むことができます。

積極的に周囲を巻き込む姿勢は、組織全体の生産性向上と、個々の成長にも寄与します。

常に改善を意識し、PDCAサイクルを回す

仕事ができる人は、与えられた業務をただこなすだけでなく、常に「もっと良くするにはどうすればよいか」という改善意識を持っています。

彼らは、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を日常的に回し、業務の質と効率を高めています。

例えば、計画(Plan)を立て、実行(Do)した後に、その結果を客観的に評価(Check)し、課題や改善点を見つけ出します。

そして、その改善点を次の行動(Act)に活かすことで、継続的に自身のパフォーマンスを向上させます。

この「立ち止まって振り返り、次に活かす」という習慣が、個人の成長だけでなく、チームや組織全体のパフォーマンス向上にも大きく貢献します。

仕事ができる人の業務の進め方

それでは、仕事ができる人は普段どのように業務を進めているのでしょうか。

3つのポイントをご紹介します。

ゴールを明確にする

まずは、自分の中で明確にイメージできるまで、しっかりと目指すべきゴールや期限、期待値を確認します。

上司との間で認識がずれたまま業務を始めてしまうと、間違った方向に労力をかけてしまうことになるからです。

また、方向性は合っているけれど、上司の期待値に達していないという場合も、やはり上司としては評価しにくくなります。

そうならないためにも、初期段階でゴールの確認と双方の認識のすり合わせをしっかりと行います。

無理のないアクションプランを立てる

次に、ゴールを達成するための計画を立てていきます。

このプロセスで大事なのは、「無理のないスケジュール」を立てることです。

途中で思いがけないアクシデントが起こる可能性もありますし、複数の関係者と進める際には、どうしても自分の力だけではコントロールできない要素も出てくるからです。

また、締め切りがきつすぎると、「期限を守ること」が目的となってしまい、期待されているアウトプットとズレが生じてしまう恐れもあります。

そういったことも加味しながら、適度に余裕のある無理のないスケジュールを考えていきます。

想定外のことが起こったら柔軟に対応する

当然、目標達成までの途中で、当初予想しなかった出来事が起こる可能性もあります。

例えば、想定していなかった外部環境の変化が起こった場合には、冷静に何が起こっているかを分析し、今後どうなりそうかを予測したうえで、当初の目標に固執しすぎず柔軟に対応していきます。

仕事ができるようになるためには?

ぜひ日常で取り入れていただきたいポイントを3つご紹介します。

期待以上の成果を出すことを常に意識する

1つ目は、やはり仕事に取り組む姿勢が大事です。

言われたことをただこなすのではなく、改善ポイントがないか、自分なりの付加価値がつけられないかを考え、主体的に仕事に取り組んでいきましょう。

自社の存在意義や担当業務の役割を理解する

非常に重要なことですが、意外とできていない人が多いです。

社会の中で自社はどういう役割を果たしているのか、会社の中で所属する部署はどのような位置づけなのか、他部署とはどのような関係性なのか、自分の業務はどのような役割を担っているのか、そういったことを自分の中できちんと整理し理解しておきましょう。

自身のミッションが明確になり、当事者意識を持って仕事に取り組むことができるようになります。

周囲の仕事ができる人を観察し、真似する

身近に仕事面で尊敬できる先輩や上司がいたら、彼らが普段どのように仕事に取り組んでいるかを観察し、積極的に真似てみるというのも有効です。

最初のうちはやや取って付けたような感じがあったとしても、習慣化させることで、やがて自分の一部となっていくでしょう。

そして、ゆくゆくは真似だけで終わらせず、独自の工夫も取り入れていき、より自分の長所を発揮できる仕事のスタイルにさせていくことが理想です。

ビジネス基礎力を身につける

ビジネス基礎力とは、どこの会社や部署、職種でも普遍的に必要とされるスキルのことです。

例えば、論理的思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション力などがあげられます。

こうした社会人としての土台となるスキルをしっかり持っていると、あらゆる業務をこなすうえで有利に働きます。

ビジネス基礎力はできるだけ若いうちに身につけた方が得られるリターンも大きいので、積極的に習得しましょう。

論理的思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション力を身につけたい方は、グロービス経営大学院の「クリティカル・シンキング」をご覧ください。

また、こうしたビジネススキルを実践レベルで鍛えるには、どうしても書籍や動画学習などの独学では限界があるので、ビジネススクールを上手く活用することをおすすめします。

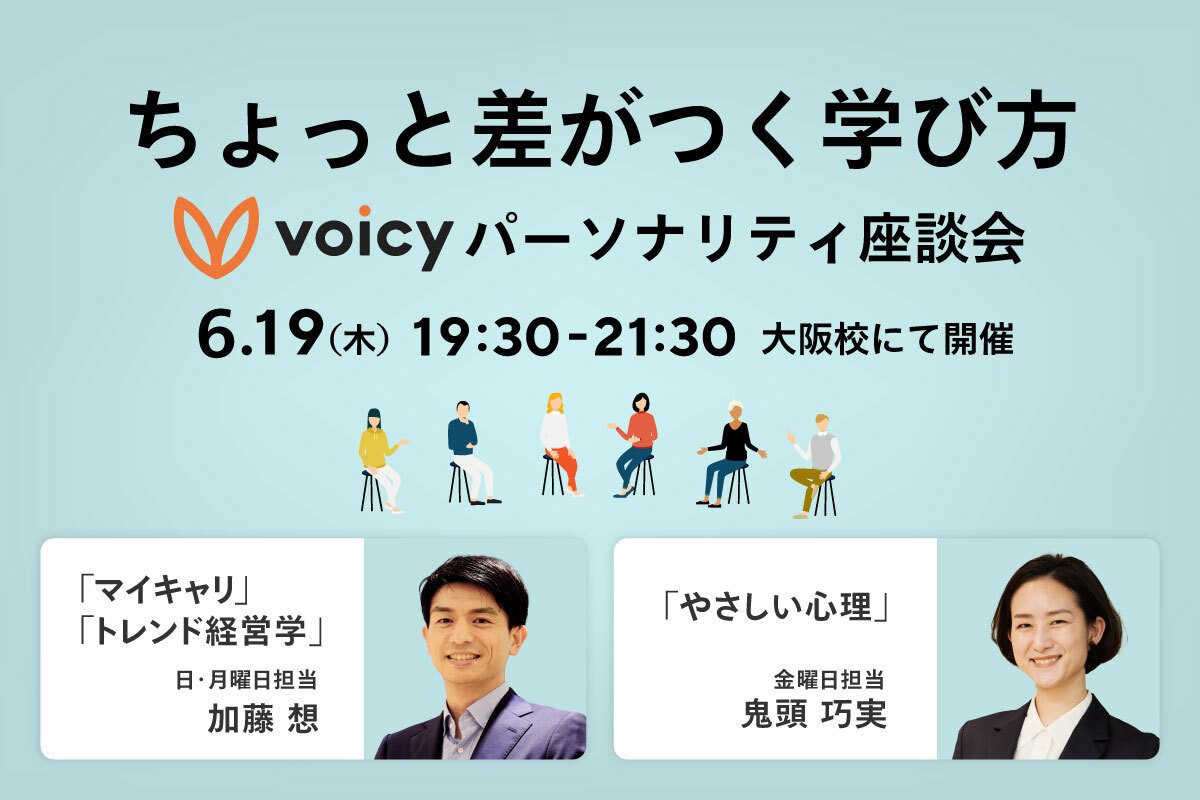

例えば、国内最大のビジネススクール・グロービス経営大学院では、普遍的な経営学の知識をはじめ、自分の頭で考え抜くための思考力を鍛える講座や最新テクノロジーへの理解を深める講座など、"今の時代"に必要とされる学びを幅広く提供しています。

全国から、多様な年齢層&職種の社会人の方が学ばれています。

随時オンラインにて体験クラスを実施していますので、ビジネススキルの向上に興味のある方はぜひ参加してみてください。

(▼日程一覧はこちら)

まとめ

やはり周囲から「仕事ができる人」って思われたいですよね。

そのためには、目の前の1つ1つの仕事を丁寧にこなし、常に期待を超え続けていこうとする努力が大事です。

そうして得た信頼の積み重ねによって、いつか「仕事ができる人」になるものだと思いますので、ぜひ頑張ってください。

著者情報

村尾 佳子(グロービス経営大学院 経営研究科 副研究科長)

関西学院大学社会学部卒業。大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策修士。高知工科大学大学院工学研究科博士(学術)。大手旅行会社にて勤務後、総合人材サービス会社にてプロジェクトマネジメント、企業合併時の業務統合全般を経験。現在はグロービス経営大学院にて、事業戦略、マーケティング戦略立案全般に携わる。教員としては、マーケティング・経営戦略基礎、リーダーシップ開発と倫理・価値観、経営道場などのクラスを担当する。共著に『キャリアをつくる技術と戦略』、27歳からのMBAシリーズ『ビジネス基礎力10』『ビジネス勉強力』『リーダー基礎力10』がある。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。