目次

変化の激しい今、「このまま仕事を続けていて5年後も大丈夫だろうか...」とキャリアの不安を抱えることはありませんか? これまでのやり方だけでは、将来どうなっているか分からないーーそんな時代だからこそ、「今の仕事」を頑張るだけでなく、「新しい可能性」も探っていく視点が、あなたの未来を切り拓く鍵になります。

この連載では、MBA(経営学修士)で学ぶ知識をあなたのキャリアを考えるヒントとしてお届けします。初回は、「両利きの経営(ambidexterity)」というコンセプトを、個人のキャリアに応用して「両利きのキャリア」について考えていきましょう。

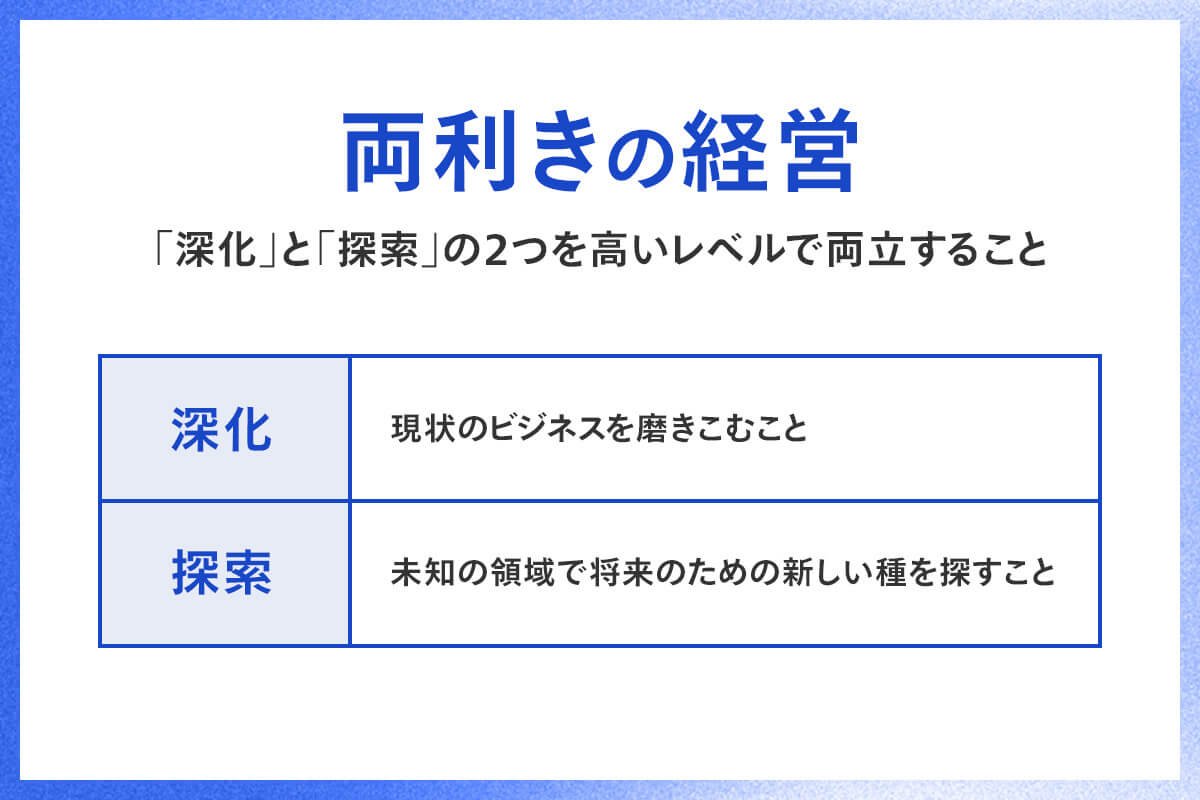

「両利きの経営」とは

「両利きの経営」とは、企業が「今のビジネスを磨きこむこと(深化)」と、「未来のために新しい種を探すこと(探索)」を高いレベルで両立し、現在の利益を生み出す既存事業で成功しながら、未知の領域で新しいアイデアを追求することを提案するコンセプトです。

変化の速い時代、企業は目の前の環境に適応する一方で、新しいことを学習し、新しい価値を生み出していかないと生き残れません。けれども今成功していて安定している企業ほど、「深化」に偏ってしまいがちです。これは「サクセストラップ(成功の罠)」と呼ばれます。今うまくいっているやり方に頼りすぎて、探察、つまり未来への新しい挑戦が疎かになってしまうのです。

企業がこの罠にはまらず、「深化」と「探索」という2つの車輪をバランスよく回すことが、今の時代を生き抜くためにとても重要視されています。

私たち個人のキャリアにも「サクセストラップ」がある

この「サクセストラップ」は、個人のキャリアにもそのまま当てはまります。

今の仕事で成果を出し、専門性を高めていくこと(深化)は、もちろん素晴らしいことです。ですが、そこに集中しすぎるあまり、外にある新しいチャンスを探したり、未経験のことに挑戦したりすること(探索)が疎かになる傾向が私たち個人にもあるのです。

「両利きの経営」の考え方を、私たちのキャリアに置き換えて整理してみましょう。

キャリアにおける「深化」とは、今の職場や業界で、あなたの持っているスキルや経験をさらに磨き、専門性を高める活動です。たとえば、今の仕事で成果を最大化したり、効率的な働き方を追求したりすることです。最も安定していますが、今いる環境が変化にさらされ、専門性の価値が揺らぐと、立ちゆかなくなるリスクもあります。

キャリアにおける「探索」とは、今の自分の「認知の範囲」を超えて、新しいスキルを学んだり、未経験の分野に挑戦したり、異業種の人と交流したりする活動です。キャリアの選択肢を広げ、万が一今の仕事がなくなっても対応できる「次なる仕事の種」を育てておくイメージです。

目の前の仕事をしっかりこなす「深化」はもちろん重要です。しかし、それだけに偏らず、意図的に「探索」の活動も取り入れて、キャリアの選択肢を広げていくことが、先の読めない時代には不可欠です。

両利きのキャリア、どう実践する? 4つのヒント

では、「両利きのキャリア」を実際にどう進めていけばいいのでしょうか? 実践のヒントとなる4つのポイントをご紹介します。

1.「どんな両利きを選択するか」の意図を持つ

ここまで読んでお気づきのとおり、「両利きのキャリア」は決して簡単ではなく、手間もかかります。「なぜそんなことをする必要があるのか」「非効率ではないか」と疑問に思うのも無理はありません。

だからこそ、「どのような両利きを選択するか」という意図が求められます。

- やりたいこと、やるべきことにつながるか?

- 強みや経験が活かせるか?

- 現在の仕事との相乗効果が見込めるか?

- 純粋に自分が没頭できそうなことか?

こうした「問い」を自分に投げかけて、選択する際の意図を明確にしていきましょう。そのうえで、たとえば異動や転職で働く環境を変えたり、新規プロジェクトに立候補したりすると、深化と探索を兼ね備えた実りあるキャリアを築いていくことができるでしょう。

2.「探索」に投じる時間・活動量をあらかじめ決める

「探索」は、すぐに成果が出にくく、目の前の忙しさに追われると、どうしても後回しになりがちです。新しい芽を育てるにはエネルギーが必要になりますが、ついつい水やりを忘れてしまいます。だからこそ、意識して「探索」のための時間や活動量をスケジュールに組み込むことが有効です。

たとえば、「月に一度、オンラインセミナーに参加する」「1日30分、新しいジャンルの本を読む/動画を見る」など、具体的にやることを決めてしまいます。週に使える時間のおよそ2割=24時間(例えば、睡眠時間を除いた17時間×7日×0.2)を探索にあてると考えると、意外と多くの時間を投じられることに気がつきます。

3.深化で培ったものを探索に活かす/活かさないを見定める

探索の活動だからといって、必ずしも「丸腰」で臨む必要はありません。今の仕事で培ってきたあなたの資源(強み、経験、人脈など)は、新しい探索活動に大いに活かせる可能性があります。たとえば、新しい分野の仕事を担当するとき、これまでの経験や持ち前の深く考える力が活かせるかもしれません。既に知っている誰かを巻き込むことが、成果につながるかもしれません。

ただし、既存の資源を活かすことにこだわりすぎると、本当に新しい能力や機会を得るチャンスを狭めてしまう可能性もあるので、注意が必要です。まずは今の自分にどのような探索が必要なのかをしっかり認識した上で、新しい環境で、資源をどう活かせるか、どこまで手放すかを見極めることが重要です。

4.幹となるキャリアの軸を意識する

「深化」と「探索」は一見バラバラに見えますが、あなたのキャリアという一本の木を育てるための活動です。どんなビジョンを持ち、何を大切にし、何を重要と考えるか、という自分の「幹となる軸」を持っていることで、深化と探索の活動は長い時間軸では統合され、一貫性のあるキャリアになっていきます。

この軸は、後でご紹介する「志」にもつながる、あなたらしさの中心です。軸があるからこそ、さまざまな探索活動をしても、根無し草にならず、自分にとって意味のある学びや経験を選び取ることができます。探索は自分の内面と深く結びついている必要があるのです。

これらのヒントを参考に、あなたなりの「両利きのキャリア」を育む第一歩を考えてみてください。

※以上4つのポイントは、書籍『両利きの経営』で述べられる、両利きの経営を実践するための四つの要素(戦略的意図、経営陣の関与・支援、両利きのアーキテクチャー、共通のアイデンティティ)を参考にしています。

両利きのキャリア、実践イメージ(キャリア事例)

実際に「両利きのキャリア」を実践している人は、どんな活動をしているのでしょうか? 筆者が経営大学院で10年にわたりキャリア相談をうけてきた経験やコーチングを実施してきた経験を元に事例をいくつかご紹介します。

事例1:本業につながる副業でより広い知見を身に付ける(40代、男性)

食品会社でマーケティング職としてキャリアを積む一方(深化)、日々進化するマーケティングの世界において、特定の業界に限定された経験のみに留まることに危機感を抱き現職では得られない経験を求め、個人でマーケティングコンサルタントとしても活動を開始。さまざまな業界のマーケティングノウハウを吸収している(探索)。

業界ごとの消費者行動やトレンドの違いを広く理解することが、より強いマーケターになるために不可欠だと考えるようになった。業界を超えたマーケティングの知見を掛け合わせ、新たな市場価値の創出を目指している。

事例2:新規事業開発×ワークショップデザイナー(30代、女性)

事業会社で新規事業開発に携わるなかで(深化)、社内の合意形成やゼロから事業を立ち上げるプロセスの難しさを痛感し、社外のワークショップに参加するようになった。そのなかでワークショップそのものの有用性に気づき、関連資格を取得し副業としてワークショップデザイナーとしても活動を開始(探索)。

将来的には、企業の事業開発支援や、教育機関でのアントレプレナー教育にも携わることを視野に入れ、さらなるスキルアップを図っている。

事例3:エンジニアリング×経営視点 (20代、男性)

現職でエンジニアとしての専門性を深める一方(深化)、「自分の開発した技術がどのようにビジネスに影響を与えているのか」「経営側はどのような意思決定をしているのか」といった視点が不足していることを感じ、「技術だけでなく、ビジネス全体を理解し、技術を活かした戦略を考えられる人材になりたい」と考えるようになった。

そこで、MBAで経営全般を学びビジネス視点を身につけ、技術の知見を生かした事業開発者として活躍の幅を広げている(探索)。

この先は、スタートアップ支援やベンチャーキャピタルとの連携を通じて、新しい技術をビジネスとして成功させる仕組みづくりにも挑戦していきたいと考えている。

事例4:MR×デジタル化(40代、男性)

製薬会社でMR組織のマネジメントをメインとしながら(深化)、医療現場のデジタル化の進展(とその必要性)を痛感する中で、社内のDX推進プロジェクトの有志メンバーに立候補した(探索)。

プロジェクトの本格化に先立ち、社外交流会への参加やMBAの科目受講(テクノベート系科目)を通じて、医療系スタートアップの動向やビジネスにおけるデジタル活用の根本的な考え方を学んでいる。「いつもの仕事」の一歩外に足を踏み出した結果、プロジェクトでの取り組みに提案したいアイデアが沸々と湧きはじめている。

これらの事例のように、本業に真摯に取り組んで(「深化」)培ったものを土台に、「探索」で新しいスキルや経験を獲得し、それらを組み合わせて自分らしいキャリアを築いています。

「探索」スタートのタイミングは?

書籍『両利きの経営』では、企業が「両利きの経営」に舵を切る理想的なタイミングについて、「大きな環境変化に見舞われたり、あるいは、業績危機などを契機に変化へと舵を切っている企業も多い。しかし理想的なのは、業績が好調に推移している最中に両利き経営にあえて舵を切って成功し続けること」 と述べています。

これは個人のキャリアにもあてはまります。あなたのキャリアが比較的順調なとき、つまり「まだ大丈夫」と思えるときこそ、新しい「探索」を始める絶好のタイミングなのです。危機が訪れてから慌てて探索を始めても、十分な準備ができない可能性が高いからです。

まとめ

ここまで、企業が変化に適応しイノベーションを起こすための「両利きの経営」を個人のキャリアに応用する方法を見てきました。多くの人は成熟するほど「深化」に偏りがちですが、意図的に「探索」の時間を確保し、新たなスキルや経験の習得、ネットワークの拡大に取り組むことが重要になります。

私が所属する社会人経営大学院(MBA)は、キャリアの強烈な「探索」の機会になっています。体系的な経営学の知識が身につき、視座が高まります。また、多様な経験や価値観を有する社会人学生が集まり、授業や交流を通じて新しい様々な機会が生まれ、自然と互いを未知の領域へと導いています。

キャリアに「探索」を取り入れる方法には、すぐにでも始められる小さな一歩もあれば、じっくりと計画を立て準備を要する大きな一歩もあります。もし自分のキャリアを思い切って変えてみたいと感じているならば、MBAプログラムのように新しい経験を同時並行ででき、人脈やネットワークも広げられる環境を選ぶと、より効果的な「探索」ができます。

いずれにしても、「探索」の本質とは、自分がすでに知っている範囲を超えた領域に踏み出していくことです。そのためには、既存の合理性や常識にとらわれすぎず、まずは実際に行動を起こし、自分の肌で感じ、確かめていく姿勢が大切です。

次の記事では、また別のMBAフレームワークを使って、キャリアの悩みを解決するヒントを探っていきます。

【さらに深めるための書籍紹介】

両利きの経営(増補改訂版)―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く

著者情報

.jpg)

中村直太(グロービス経営大学院 教員)

慶應義塾大学理工学部卒業、同大学院理工学研究科修士課程(工学)修了。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア)にて約1,000名のキャリアコンサルティングを経験した後、事業企画にてサービス企画、営業企画、BPRなどを担当。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院のマーケティング(学生募集)企画、名古屋校の成長戦略の立案・実行や組織マネジメント、アルムナイ・キャリア・オフィス(卒業生向けサービス企画)や学生募集チームの責任者などを経て、現在は顧客コミュニケーション設計やセミナー開発・登壇、WEBコンテンツ企画・執筆など様々な事業推進活動に従事。同時に個人としては、人生の本質的変化を導くパーソナルコーチとして活動。グロービス経営大学院の専任教員としては、思考系科目『クリティカルシンキング』、志系科目『リーダーシップ開発と倫理・価値観』に登壇。また、キャリア関連プログラムのコンテンツ開発及び講師を務める。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。