目次

仕事やプライベートにおいて、コミュニケーションが上手な人ってうらやましいですよね。

本記事では、コミュニケーション能力を鍛えるためのコツをご紹介します。

コミュニケーション能力とは

コミュニケーション能力とは、相手との関係を円滑にし、意思疎通をスムーズに行うための力です。単に自分の考えを伝えるだけでなく、相手の意見や感情を正しく受け止め、共感を示す姿勢も含まれます。

ビジネスの場では、チームで協力関係を築き、交渉やプレゼンテーションを成功させるうえで欠かせないスキルです。信頼関係を深め、相互理解を促すコミュニケーションが、成果や組織の成長につながっていきます。

☑ コミュニケーションとは?円滑に進めるためのコツ、苦手を克服する方法はこちら

コミュニケーションは「双方向のもの」

コミュニケーション能力を高めようとすると、「相手にいかにうまく伝えるか」に意識がいきがちです。しかし、コミュニケーションを考えるうえで最も大切なことは、「双方向のもの」であるということです。相手への伝達だけでなく、「相手からの情報をいかに上手に(正確に)受け取るか」という観点も持っておきましょう。

「外交的=コミュ力が高い」わけではない

内向的な性格の方や人見知りの方が、外交的な人を見て「コミュニケーション能力が高くてうらやましいな」と思うことがあるかもしれません。しかし、必ずしも「外交的=コミュニケーション能力が高い」というわけではないのです。

コミュニケーションは「双方向のもの」なので、外交的であっても、相手の話を聞かずに一方的に話をしたり、相手の感情や状況を無視して話をするようであれば、コミュニケーション能力は高いとは言えません。内向的な性格であっても、相手の気持ちを察するスキルが高く、言葉のキャッチボールが上手な方はたくさんいます。

コミュニケーションの手段

コミュニケーションには、大きく2つの手段「言語」「非言語」があります。

言語

言語は、言葉そのものです。頭の中にある「考え」「価値観」「知識」といった情報を言葉に変換し、私たちは相互にやりとりをしています。

非言語

目の動きや表情、声のトーン、身振り手振りなどです。相手の「感情」や言葉の裏に隠された「本当の思い」などをくみ取るうえで重要になるのが、こうした非言語の領域です。

ノンバーバルコミュニケーションも大事

コミュニケーション能力を鍛えようと思うと、「どう話すか」「何を話すか」など、言語領域のスキル向上に意識が向きがちです。しかし、非言語(ノンバーバル)領域も非常に重要です。

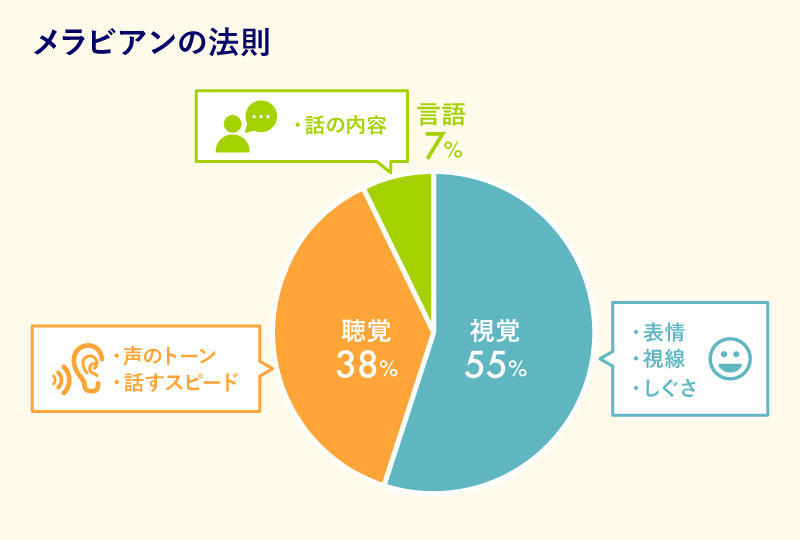

「メラビアンの法則」という、非言語コミュニケーションに関する実験があります。この研究では、相手の感情を読み取る際に、大部分の情報を非言語領域(視覚、聴覚)から得ていることが分かっています。

コミュニケーション能力を構成する4つのスキルと鍛える方法

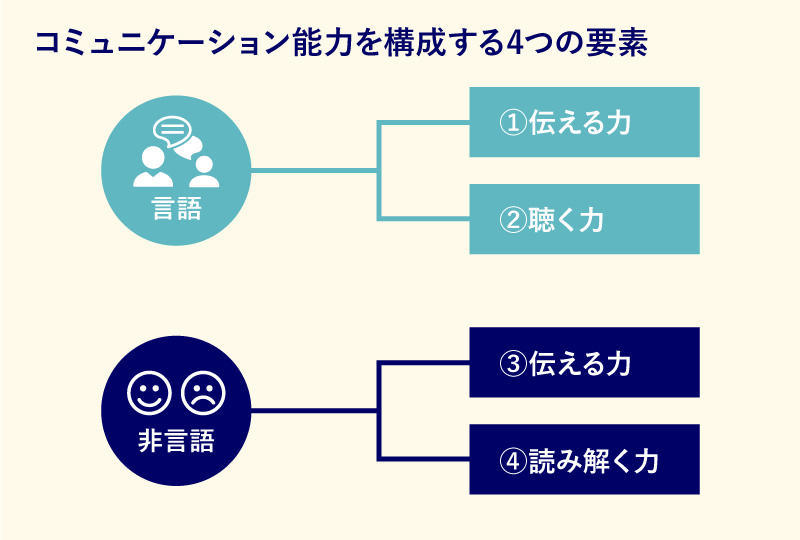

コミュニケーションは「相互のもの」であり、2つの手段(言語、非言語)があることをふまえると、コミュニケーション能力は4つのスキルに分解することができます。

言語に関する能力は「正確に伝え、正確に受け取る」うえで重要であり、非言語に関する能力は「信頼関係を築いていく」のに重要です。苦手もしくは不足を感じるスキルから優先的に鍛えていき、結果的にすべてのスキルがバランスの良い状態になっていることが理想です。

それぞれのスキルを鍛えるコツをご紹介します。

①自分の言いたいことを「伝える力」

相手に分かりやすく、そして自分の言いたいことをきちんと伝える力のことです。こちらの記事で詳しい鍛え方を説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。

(▼言語化能力を高める方法)

関連記事

「伝わらない」から脱却!言語化能力を鍛えるためのポイント 言語化能力とは「頭の中で考えていることを言葉に変換し、さらにそれを相手が理解しやすい表現で伝える力」のことです。高める方法を紹介します。

②相手の言葉を「聴く力」

聴く力を鍛えるためには、まず「相手の伝えたいことを最後までしっかりと聴く」という姿勢と態度が重要です。聴く力が不足している人で、相手の話の展開が見えたら先回りをして話し始めたり、途中でさえぎって質問をする人がいます。

また、すぐに相手の言葉を否定してしまう人がいますが、これらのことはやめましょう。人は「自分の話は聴いてもらえない」と感じると、尊重されていないと受け取ってしまいます。信頼関係は、互いに尊重し合えている人同士で成り立ちます。

また、「聴く力」は相手の伝えたいことを理解する力でもあります。相手の言葉だけで理解しきれない場合は、適宜質問や「このような理解で、合ってますか?」などと確認をして情報を補完し、理解を進めましょう。

③非言語を「伝える力」

非言語は、目の動きや表情、声のトーン、身振り手振りなどです。「言語を聴く力」にも関連しますが、相手が話しやすい雰囲気を作るために、非言語でのコミュニケーションが重要となります。

相手にしっかりと聴いていることを伝えるために、相手の方へ体や視線を向け、うなづいたりあいづちを打ったり、表情で反応をしたりなどを行いましょう。

④非言語を「読み解く力」

相手の感情や言葉の裏に隠された本当の思いなどをくみ取るうえで重要になるのが、非言語を読み解く力です。例えば分かりやすい例でいうと、相手が感謝の言葉を述べつつも表情が暗かったら、他に本心があるのではないかと推測ができます。

人は気持ちに寄り添ったリアクションをしてくれたり、共感をしてくれる人に信頼を寄せるので、信頼関係を築くうえで重要なスキルです。(中にはプライドが高く本心を悟られるのを嫌う人がいるので、その場合は気付かないふりをするということも大事です)

読み解く力を鍛えるためには、「相手に興味・関心を持つこと」「相手を観察すること」「情報をストックすること」が基盤となります。本来読み解く力は、人間が本能的に持っている力です。

普段のコミュニケーションを言語に頼っている部分が多い人や相手に興味関心を持たないままのコミュニケーションでやり過ごしている人は、場数によって"思い出していく"ので、日常で相手に興味を持ち観察することを習慣化していってみてください。

そして、観察と同時に、非言語で得た情報をストックしていきましょう。感情の起伏や表にどのくらい出すかは人によって異なるので、先ほどの「言語と表情が合っていない」例でいうと、人によっては単に疲れていたり体調が悪いことが原因である可能性があるので、すべてをテンプレート化することは危険です。

同時に、相手が使っている言葉や行動を観察することで価値観や軸がみえてくるので、そちらの情報もストックしてみてください。そうした個々の言語/非言語コミュニケーション、行動パターンといった情報のストックから、相手との会話でいつもと違う変化やその人の価値観とのズレを感じた時に「あれ?」と気づくことができるようになります。

また、こうした分析を繰り返していくと、似たようなパターンの人に出会った時は、初めて会う人でも本心などを読み解きやすくなります。

コミュニケーション能力が高い人の特徴

コミュニケーション能力は、ビジネスでもプライベートでも重要なスキルです。効果的なコミュニケーションができる人には共通する特徴があります。話す時間のバランスを意識することや、相手の話をしっかり聴くことなど、すぐに実践できる要素が多くあります。ここでは、コミュニケーション能力が高い人に見られる5つの重要な特徴を紹介します。

話す時間が4~6割

コミュニケーション能力が高い人の特徴を調べた研究で「ピンポンルール」というものがあります。1:1の会話において、話す時間をおおよそ4~6割でお互い話すと会話が弾むというものです(例えば、「自分:相手=4:6」「自分:相手=5:5」など)。

こちらが話す時間が6割を超えると、相手は「自分の話を聞いてくれないな」と思い、逆に4割を下回ると「自分の話に興味がないのかな」と感じたり、話すことを負担に思う可能性が出てきます。

なので、このちょうどよいバランスが、おおよそ4~6割の枠におさめることになります。自身の会話を振り返って、「現状少しバランスが悪いかな?」と感じる方は、コミュニケーションは「双方向のもの」であることを念頭に、ピンポンルールを会話に取り入れてみてください。

傾聴力に優れている

コミュニケーション能力が高い人は、「聴く力」に優れています。相手の話を遮ることなく、集中して耳を傾け、アイコンタクトを適切に取りながら聴きます。

また、相槌や頷きなどの反応を示すことで、「あなたの話をしっかり聞いていますよ」というメッセージを伝えています。さらに、適切なタイミングで質問を投げかけることで、相手の考えをより深く理解しようとする姿勢を持っています。この傾聴力があるからこそ、相手は「この人は自分の話を理解してくれている」と感じ、信頼関係の構築につながるのです。

非言語コミュニケーションを意識している

コミュニケーション能力の高い人は、言葉だけでなく非言語的な要素も意識しています。表情や声のトーン、身振り手振り、姿勢などが相手にどのような印象を与えるかを理解しています。

例えば、オープンな姿勢をとることで、相手に安心感を与えたり、相手の感情に合わせた表情や声のトーンを使い分けたりすることができます。研究によれば、伝えたいメッセージの55%は表情や姿勢などの視覚的要素、38%は声のトーンなどの聴覚的要素で伝わるとされており、言葉そのものは7%に過ぎないとも言われています。

相手に合わせたコミュニケーションができる

コミュニケーション能力が高い人は、相手の性格や状況に合わせて柔軟にコミュニケーションスタイルを変えることができます。論理的な説明を好む人には根拠を示しながら話し、感情的なアプローチを好む人には共感を示しながら話すなど、相手の特性を見極めて対応します。

また、相手の知識レベルや関心事に合わせて、専門用語の使用を調整したり、例え話を工夫したりします。この「相手軸」でのコミュニケーション能力は、さまざまな人間関係を円滑に進める上で非常に重要な要素です。

フィードバックを上手に活用できる

コミュニケーション能力が高い人は、フィードバックの受け取り方と与え方が上手です。自分に対する批判的な意見でも、防衛的にならずに建設的に受け止め、自己成長のチャンスとして活用します。

また、相手にフィードバックを与える際も、具体的かつ行動ベースの内容を、適切なタイミングと場所で伝えることができます。「サンドイッチ法(ポジティブな内容→改善点→ポジティブな内容という順序でフィードバックを伝える方法)」などのテクニックを用いて、相手が受け入れやすい形でフィードバックを提供し、良好な関係を維持しながら互いの成長を促進することができるのです。

コミュニケーション能力が低い人の特徴

人間関係に苦戦する原因の多くは、コミュニケーションの取り方に問題があることが少なくありません。円滑な対人関係を妨げる言動や態度には共通点があり、自覚がないまま周囲との溝を深めてしまうケースも多いです。コミュニケーション能力が低い人に見られる特徴を知ることで、自分自身の課題に気付き、よりよい人間関係を構築するためのヒントが得られるでしょう。

一方的に話し続ける傾向がある

コミュニケーション能力が低い人の特徴のひとつが、会話のバランスを取れないことです。自分の話に夢中になり、相手の反応や表情を確認せずに一方的に話し続けてしまいます。前述のピンポンルールを無視し、自分が話す時間が大半を占めると、相手は話を聞いてもらえないと感じ疎外感を抱きます。

また、自分の話題や関心事だけを延々と話し、相手の話に切り替わってもすぐに自分の話に戻してしまう傾向があります。会話が「キャッチボール」ではなく「独り相撲」になっていないか意識してみましょう。

相手の話を最後まで聞かない

コミュニケーション能力が低い人は、相手の話を途中で遮ることが多いという特徴があります。相手がまだ話し終えていないのに、自分の意見や考えを述べ始めたり、相手の言葉を先回りして結論づけたりします。

また、相手の話を聞いているようで実は次に自分が何を言おうかを考えていることも多いため、内容を正確に理解できていないことがあります。さらに、相手の話の途中でスマートフォンを見たり、周囲を見回したりと、会話に集中していない素振りを見せます。

このような態度は「あなたの話に興味がない」というメッセージを無意識のうちに発しており、相手の信頼を失う原因となります。

非言語コミュニケーションに無頓着である

コミュニケーション能力が低い人は、言葉以外のコミュニケーション要素に対する意識が低い傾向があります。相手と話す時に目を合わせなかったり、不適切な距離感で会話したり、表情が乏しかったりします。前述のように、非言語コミュニケーションはメッセージ伝達において非常に大きな割合を占めているにもかかわらず、これを軽視してしまっているということです。

また、場の雰囲気を読み取れず、緊張した場面で不適切な冗談を言ったり、相手が落ち込んでいる時に明るすぎる態度を取ったりすることもあります。周囲の状況や相手の表情から感情を読み取る能力の不足が、対人関係の問題につながります。

自己中心的なコミュニケーションを取る

コミュニケーション能力が低い人は、常に自分を中心に考えるコミュニケーションを取る傾向があります。相手の立場や感情を考慮せず、自分の考えや意見を押し付けがちです。「私は〜」「私が〜」という一人称から始まる文章が多く、相手への質問や関心が少ないのも特徴です。

また、自分と異なる意見に対して否定的な反応を示したり、すぐに反論したりして、建設的な議論ができないことがあります。相手の状況を確認せずに自分の都合で連絡したり、約束を変更したりするなど、配慮に欠ける行動も見られます。コミュニケーションは双方向のものであることを忘れ、自分の視点だけで会話を進めてしまうことで、人間関係に亀裂が生じやすくなります。

フィードバックを受け入れられない

コミュニケーション能力が低い人は、他者からのフィードバックや批判を建設的に受け止めることが苦手です。指摘を受けると防衛的になり、言い訳をしたり、責任転嫁したりする傾向があります。「それは違う」「そうではない」と即座に否定したり、過剰に自分を正当化しようとしたりします。

また、指摘された問題点を素直に認めることができず、相手の言葉の揚げ足を取ったり、些細な部分にこだわって本質から逃げたりすることもあります。フィードバックは自己成長のための貴重な情報源ですが、それを拒絶することで改善の機会を逃してしまいます。さらに、自分の非を認められない姿勢は周囲からの信頼を失わせ、長期的な人間関係構築の障害となります。

仕事(ビジネスシーン)におけるコミュニケーション能力の鍛え方

ビジネスシーンで成功するためには、コミュニケーション能力が不可欠です。上司や同僚、クライアントとの信頼関係構築から、プロジェクト推進まで、あらゆる場面でこのスキルが求められます。日々の仕事の中で意識的に取り組むことで、コミュニケーション能力は着実に向上します。

アクティブリスニングを徹底する

ビジネスコミュニケーションを向上させる最も効果的な方法のひとつが「アクティブリスニング」です。単に黙って聞くだけでなく、相手の話に積極的に耳を傾け、内容を理解し、適切な反応を返すことが重要です。会議や打ち合わせでは、メモを取りながら聞き、要点を整理します。

また、「なるほど」「確かに」などの相槌や、「つまり〜ということでしょうか」と確認の質問をすることで、相手に「きちんと聞いている」というメッセージを伝えられます。アクティブリスニングを習慣化すると、情報の見落としが減り、相手との信頼関係も強化されます。

伝えるスキルを磨く

ビジネスシーンでは、自分の考えや情報を簡潔かつ明確に伝える能力が求められます。「PREP法(結論→理由→具体例→結論)」などの構造化された話法を活用し、要点を整理してから話すことで、伝わりやすさが格段に向上します。

また、専門用語や社内用語を多用せず、相手の知識レベルに合わせた言葉選びを心がけましょう。重要な会議やプレゼンテーション前には、話す内容を事前に整理し、可能であれば練習することも効果的です。相手の反応を見ながら、適宜説明の深さを調整する柔軟性も、伝えるスキルの重要な要素です。

他者からフィードバックをもらう

コミュニケーション能力を高める上で、フィードバックの交換は非常に効果的です。上司や同僚からのフィードバックを前向きに受け止め、自分の強みや改善点を客観的に認識することが成長につながります。

また、他者にフィードバックを提供する際は、具体的な行動に基づいた建設的な内容を心がけましょう。定期的な1on1ミーティングや、プロジェクト終了後のレビューセッションなどの機会を活用し、フィードバックの交換を習慣化します。このサイクルを繰り返すことで、自己認識が深まり、ビジネスコミュニケーションスキル全体の底上げにつながります。

実践で身に付くビジネスコミュニケーション

ビジネスコミュニケーション能力を向上させるには、外部の教育機関を活用するのもひとつの方法です。例えば、グロービス経営大学院ではコミュニケーションの基盤となる思考力から実践的なスキルまで学べるカリキュラムを提供しています。

「クリティカル・シンキング」では論理的思考の基礎を固め、「ファシリテーション&ネゴシエーション」では合意形成や交渉のスキルを習得できます。「ビジネス・プレゼンテーション」では説得力のある伝え方を実践的に学ぶことが可能です。日々の実践に加えて、このような専門的な学びの場を活用することも検討してみるとよいでしょう。

各科目の具体的な内容をより詳しく知りたい方は、グロービス経営大学院の体験クラスに参加することで、実際の授業の雰囲気や学びの深さを体感することができます。

まとめ

記事でご紹介したスキルを日常で意識することは、コミュニケーション能力を磨くための第一歩です。しかし、「分かってはいるけど、実践は難しい」と感じる方も多いのではないでしょうか。

ビジネススクールのような環境に身を置くことは、自分を強制的に成長させるための有効な手段です。多様なバックグラウンドを持つ仲間との議論や、講師からのフィードバックを通じて、あなたのコミュニケーション能力を次のステージへ引き上げることができます。まずは情報収集から、あなたの可能性をさらに広げる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

著者情報

新宅 千尋(グロービス経営大学院 大阪校 スタッフ)

神戸大学理学部生物学科卒業、京都大学大学院生命科学研究科修士課程修了。幼少期より「思考や感情の発生」に興味があり、独学で心理学や脳科学を学ぶ。一方、「内なるものの表現」にも関心があり、10年ほどアトリエ教室に通う。学士/修士課程では脳の再生の基礎研究に従事。新卒で大手総合通販会社に入社後、Webマーケティングチームに配属。心理学や行動学の知識とアトリエ教室で培った感性を融合させ、売上や購入率向上に貢献。その後、社内から「人の力」で会社を強くしていく人材教育領域に興味を持つようになり、次世代のビジネスリーダー育成と輩出を目指す、グロービスに転職。グロービス経営大学院のコンテンツメディア企画チームに所属し、自身のキャリアに悩んだ経験から、グロービスキャリアノート制作・運営に携わる。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。