目次

変化が激しく、将来が見通しにくい時代。あなたは「このまま今の仕事を続けていて大丈夫だろうか」「もっと自分の可能性を広げるにはどうすればいいのか」と感じていませんか?

企業が成長のために戦略を練るように、私たち一人ひとりも自身のキャリアを戦略的にデザインすることが、この不確実な時代を生き抜くカギとなります。

この連載では、MBA(経営学修士)で学ぶ知識をあなたのキャリアを考えるヒントとしてお届けします。今回は企業が成長戦略を描く際に使う「アンゾフの成長マトリクス」を紹介します。これを個人のキャリアに応用し、あなた自身の「成長マトリクス」を描いてみましょう。

企業は「製品」と「市場」で成長戦略を描く

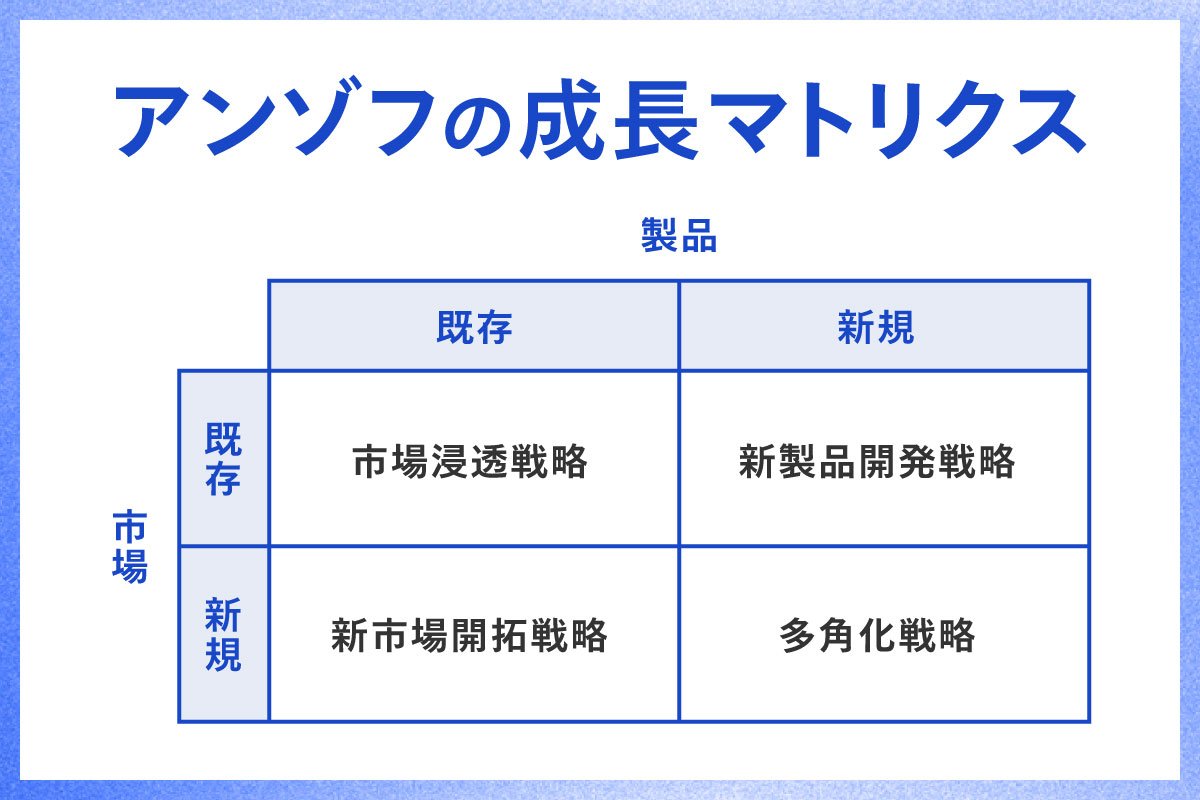

「アンゾフの成長マトリクス」とは、経営学者イゴール・アンゾフが提唱したフレームワークです。企業が「どのような製品・サービス」を「どの市場」に投入するかを既存・新規からなる4つの組み合わせで分類し、成長戦略を整理したものです。

このフレームワークは第二次世界大戦後の経済成長期にあたる1950~60年代、企業が急成長して多角化を進めるなかで、合理的な意思決定を支援するために提唱されました。

現在でも会社全体のリスクを分散したり、新しい成長のチャンスを見つけたりするために企業が戦略を考えるうえで非常に役立っています。直感的に理解しやすい点も、このフレームワークが長く使われている理由の一つです。

では、4つの分類をみていきましょう。

- 市場浸透戦略 (既存製品 × 既存市場): 今の製品を今の顧客にもっと買ってもらう。

- 新製品開発戦略 (新規製品 × 既存市場):今の顧客に新しい製品を開発して提供する。

- 新市場開拓戦略 (既存製品 × 新規市場): 今の製品を新しい顧客層や地域に展開する。

- 多角化戦略 (新規製品 × 新規市場): まったく新しい製品を新しい市場に投入する。

これは企業の戦略ですが、実は私たちのキャリアにも同じ考え方を応用できるのです。

あなたの「キャリアの成長マトリクス」を描こう

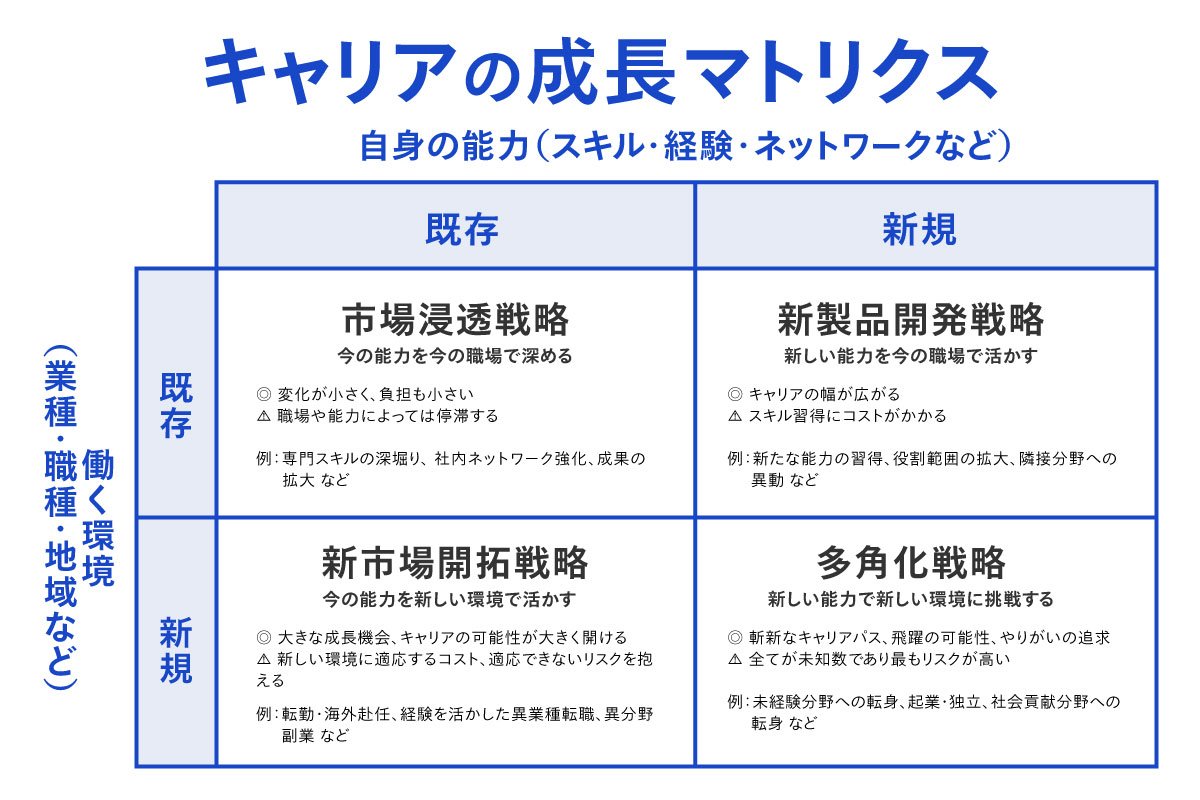

アンゾフのマトリクスを個人のキャリアに応用する場合、「製品」を「自身の能力(スキル・経験・ネットワークなど)」、「市場」を「働く環境(業種・職種・地域など)」と捉え直します。

これにより、あなたのキャリア戦略を以下の4つのタイプに分類できます。

では、それぞれのキャリア戦略について具体的に見ていきましょう。

1. 市場浸透戦略(既存能力 × 既存環境)

これは、今持っているスキルや経験を今の職場や業界でさらに深めていく戦略です。たとえば、今の会社で担当している業務の専門性を極めたり、社内での評価を高めて昇進を目指したりするケースです。

最もリスクが低く、安定した戦略とされてきましたが、属する職場が衰退している場合や保有する能力の価値が下がっていく場合には自身のキャリアも停滞するリスクがあります。変化の激しい現在では、この戦略だけに絞ることはあまりおすすめできません。

2. 新製品開発戦略(新規能力 × 既存環境)

これは、現在の職場や業界にいながら、新しいスキルや知識を習得して担当できる仕事の幅を広げていく戦略です。たとえば、ITエンジニアがデータ分析スキルを学び、データに基づいた新しい開発手法を導入したり、マーケターがデザイン思考を学び、商品開発の上流工程に関わったりするケースです。

新しいスキルの習得には負担がかかります。しかし、変化を常とするこの先の時代には、新たなスキルを獲得し続け、キャリアの幅を広げ、社内での価値を高めていくことが必須だといえます。

3. 新市場開拓戦略(既存能力 × 新規環境)

これは、これまでの仕事で培った経験やスキルを活かして新しい業界や会社、地域などで活躍する戦略です。たとえば、メーカーで培った営業経験をIT業界で活かしたり、国内の経験を海外勤務に活かしたりするケースです。非営利団体で民間企業の経験を活かすなども該当するといえるでしょう。

新しい環境への適応が求められるため、市場浸透よりはリスクがありますが、同時に新たな成長機会が得られキャリアの可能性が広がる未来にもつながります。

4. 多角化戦略(新規能力 × 新規環境)

これは、まったく新しいスキルを身につけ、未経験の業界や職種に挑戦する最も大胆な戦略です。たとえば、会社員から起業したり、未経験・専門外の分野へ転職・独立したりするケースです。最もリスクが高い戦略ですが、うまくいけば新しいキャリアパスが開け、成功することができます。心の底から本当にやりたいことや人生におけるやりがいを追求していくなかで、結果として選択することも多い戦略です。

私たちは「市場浸透」に留まりがち?

私たちがキャリア戦略を考えるとき、無意識のうちに「今の自分」と「今の環境」の枠のなかで選択肢を考えがちです。これは、慣れ親しんだ領域でリスクを抑えたいという自然な心理からくる「市場浸透戦略」への偏りともいえます。

もちろん強みを深めることは重要ですが、予測不能な現代においては、現在の延長線上にある選択肢だけにとらわれていると変化に対応できなくなる可能性があります。

特にキャリアが順調な時こそ、意識的に他の象限にも目を向けることが重要です。安定に固執することが、むしろ最大のリスクとなり得る時代なのです。

MBAがキャリアチェンジを強力に後押しする理由とは?

アンゾフの成長マトリクスでいうところの「新市場開拓戦略」や「多角化戦略」は、個人にとってはリスクが高い挑戦です。しかし、私がMBA(グロービス経営大学院)の教員として多くの学生や卒業生と接していると、MBAでの経験がキャリアチェンジを力強く後押しすると感じます。

なぜMBAは、キャリアの自由度や選択肢を高めるのでしょうか? 主に以下の4つの理由が挙げられます。

1.幅広い経営知識を習得できる

MBAのカリキュラムでは、経営戦略・マーケティング・ファイナンス・会計・人材マネジメント・リーダーシップなど、経営全般にわたる幅広い基礎知識や原理を体系的に習得できます。これらは、どのような組織で働くことになったとしても普遍的に役立つ「考え方の型」となるため、新しい環境へ移る際の適応力を高め、さまざまな分野へのキャリア転換を後押しします。

さらに、近年必須となっているビジネスにおけるデジタルテクノロジー活用についても学べ(グロービスには「テクノベート科目」があります)、テクノロジーとビジネスを結びつける力を養うことで多様な分野で活躍する基盤を築きます。

2.汎用的なスキルセットを獲得できる

MBAで身につくのは知識だけではなく、問題解決力・リーダーシップ・コミュニケーション能力・関係構築能力といった、AIが台頭していくこれからの時代に欠かせない「人間ならではのスキル」も磨かれます。これらは、授業での議論やチームでの活動を通じて実践的に鍛えられます。多様な人々と協働しながら価値を生み出すために不可欠な能力は、どんな仕事のどんな場面でも活かせる力となり、市場価値を高めます。

3.幅広い人的ネットワークを構築できる

MBAでは、さまざまな経験を持つ在校生や卒業生、教員とのつながりを築くことができます。このような人的ネットワークは、自分一人では得られないリアルな情報や一般公開されないキャリアの機会をもたらしてくれます。困ったときに互いに助け合うセーフティーネットの役割も果たします。また、多様な人々との交流を通じて、自分のスキルや経験を客観的に見つめ直し、強みを再認識することで、自信を持ってキャリアを設計・構築できるようになります。

4.「志」からキャリアを再定義できる

グロービスのMBAでは、「志」というコンセプトを重視しています。志は、「人生をかけて取り組みたい目標」と定義できるもので、キャリアの揺るぎない軸となります。志を考えることで現在の仕事や環境に縛られず、長期的な視点で未来の可能性を描けるようになります。この確固たる軸があるからこそ、「新市場開拓」や「多角化戦略」のような新しい挑戦にも、納得感と自信を持って踏み出すことができるのです。

MBAは、単なる知識習得の場ではなく、これらのリソースを得て、よりリスクの高い、しかし可能性に満ちたキャリア戦略を実行するための強力な「基盤」となるのです。

あなたのキャリアはどの象限にありますか?

これまでの経験やスキルを活かし同じ環境で働き続けることは、もはや当たり前ではありません。誰もがキャリアの成長マトリクスに沿ったキャリアチェンジを想定しておくべき時代です。

今あなたは、マトリクスのどの象限を選択肢として想定していますか?

激しい変化にさらされ続ける時代に、その想定は十分だと思えますか?

選択肢を実現するために、今からどのような備えが必要だと考えていますか?

その備えを、いつから始めますか?

このフレームワークを使って、あなたの持つ能力と働く環境を見つめ直し、新たな可能性を戦略的に追求するヒントにしてみてください。さまざまな可能性を広く見渡した上で踏み出す一歩が、未来を切り拓く重要な一歩となるはずです。

著者情報

.jpg)

中村直太(グロービス経営大学院 教員)

慶應義塾大学理工学部卒業、同大学院理工学研究科修士課程(工学)修了。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。株式会社インテリジェンス(現:パーソルキャリア)にて約1,000名のキャリアコンサルティングを経験した後、事業企画にてサービス企画、営業企画、BPRなどを担当。その後、グロービスに入社。グロービス経営大学院のマーケティング(学生募集)企画、名古屋校の成長戦略の立案・実行や組織マネジメント、アルムナイ・キャリア・オフィス(卒業生向けサービス企画)や学生募集チームの責任者などを経て、現在は顧客コミュニケーション設計やセミナー開発・登壇、WEBコンテンツ企画・執筆など様々な事業推進活動に従事。同時に個人としては、人生の本質的変化を導くパーソナルコーチとして活動。グロービス経営大学院の専任教員としては、思考系科目『クリティカルシンキング』、志系科目『リーダーシップ開発と倫理・価値観』に登壇。また、キャリア関連プログラムのコンテンツ開発及び講師を務める。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。