目次

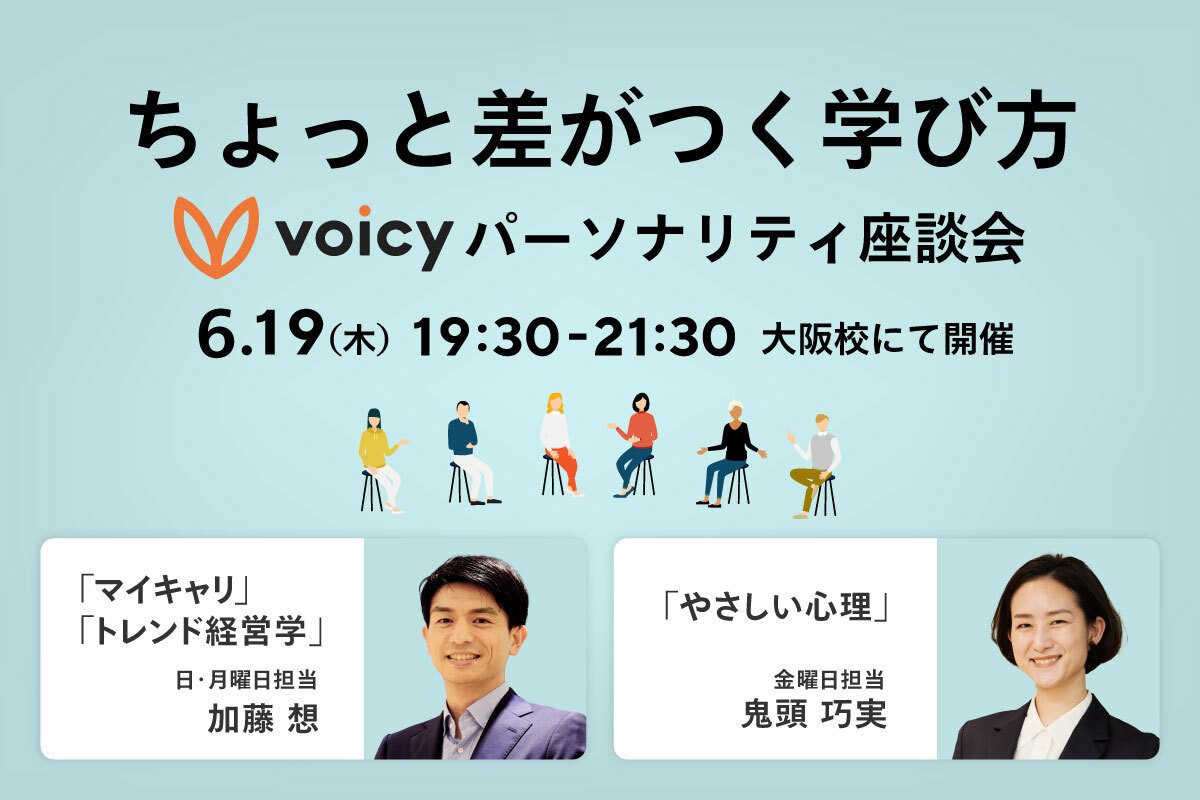

2025年6月19日、グロービス経営大学院大阪校で「ちょっと差がつく学び方~Voicyパーソナリティ座談会~」が開催されました。本イベントは、公式Voicyチャンネル『ちょっと差がつくビジネスサプリ』の放送開始6周年を記念し、リスナーから特に関心の高かった「効果的な学び方」をテーマに行われました。

当日は、モデレーターである平林とともに、パーソナリティを務める鬼頭と加藤が登壇し、普段の配信では語られない裏話を交えながら、「ChatGPTなど最新テクノロジーの活用法」「変化の激しい時代における学びのアップデート」「学びを継続するための工夫」などについて語りました。本記事では、このイベントの模様を詳しくお届けします。

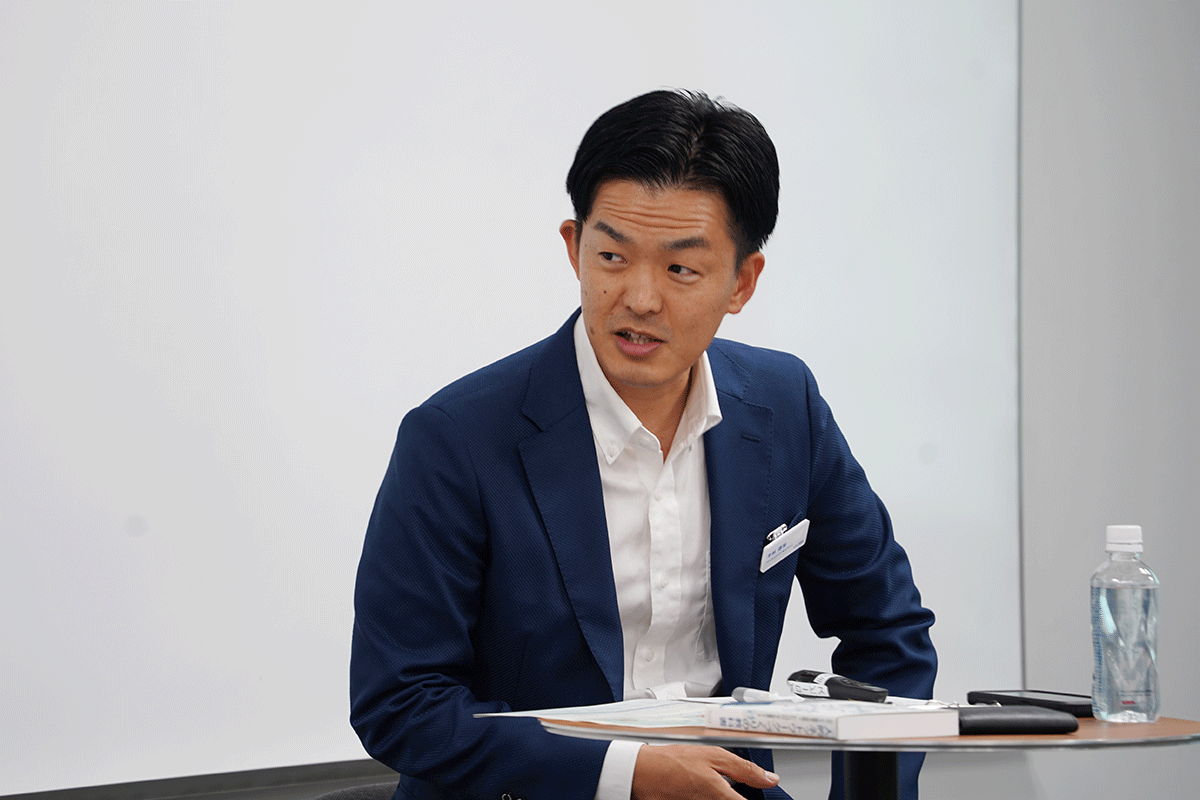

モデレーター

■平林 徳裕

グロービス経営大学院大阪校責任者

グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。国内メーカーで法人営業、商品企画を担当。その後、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社エチコン事業部にて、低侵襲手術関連製品のテクニカルコーディネートに従事。グロービスでは法人営業部門で人材育成・組織開発に携わった後、現在はグロービス経営大学院大阪校責任者として拠点の戦略策定と実行を担っている。

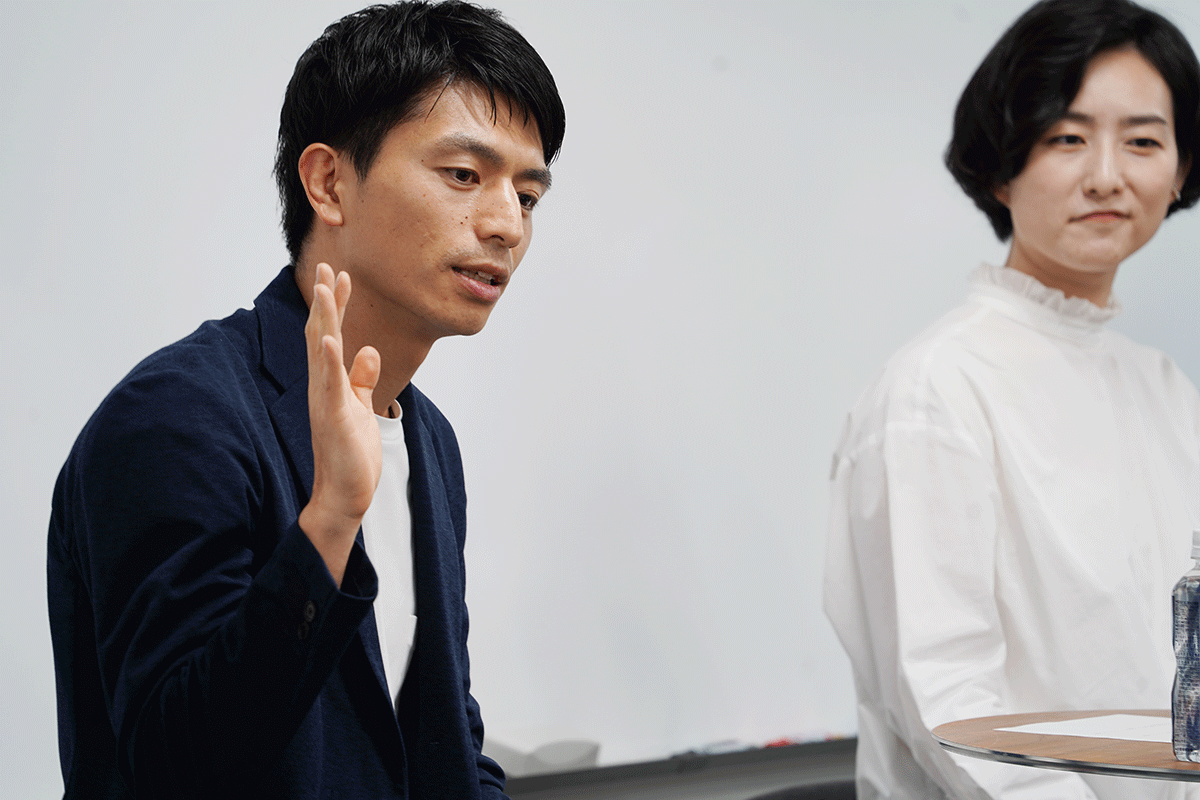

パーソナリティ

■加藤 想

「マイキャリ」「トレンド経営学」日・月曜日担当

神戸大学工学部卒業、同大学院工学研究科修士課程(工学)修了。グロービス経営大学院経営学修士課程(MBA)修了。大手通信会社のサービス戦略部門にて新サービスの立案、AI、BPRなどを担当。その後、グロービスではVoicy「ちょっと差がつくビジネスサプリ」を0から立ち上げ。関西エリアにおける企画営業の責任者を担っている。

■鬼頭 巧実

「やさしい心理」金曜日担当

幼少期から「ひとの発達に関わる心の動き」に関心を持ち、名古屋大学教育学部人間発達科学科で人間形成学を専攻。広告代理店での企画営業、国の産学連携拠点での技術補佐、大学知財を企業にライセンスする技術移転活動など、産官学に関わる仕事に従事。現在は、グロービス経営大学院で学生募集企画を担当し、全国でのセミナー設計や新規施策の立案を推進している。

Voicyとは?

Voicyは、「ビジネス」「ライフスタイル」「エンタメ」「スポーツ」などさまざまなコンテンツを"ながら聴き"できる音声の総合プラットフォームです。

『ちょっと差がつくビジネスサプリ』は、グロービス経営大学院が企画・運営するチャンネルで、毎日5分の音声コンテンツを通じて、ビジネスやキャリアに役立つ視点を発信しています。現在フォロワーは11万人を超え、Voicy内でも上位にランクインするなど、ビジネスパーソンを中心に多くのリスナーに支持されています。

アウトプットに差をつけるAI活用術

平林:では早速、今日のテーマ「ちょっと差がつく学び方」について話していきましょう。最近の"学び"の文脈で欠かせないのが、生成AIの活用です。使うか使わないかで、アウトプットの質やスピードに明確な差が出てきていると感じています。

そこでまずは、パーソナリティのお二人が日々どのように生成AIを使っているのかを伺いたいと思います。

時短ツールではなく、「もうひとりの自分」

鬼頭:私は生成AIを日常的にかなり使っています。主に活用しているのはChatGPTとGoogle Geminiで、それに加えて、用途ごとに特化型のAIも2〜3種類使い分けています。

とくに活用しているのは、ChatGPTの「カスタムGPT(GPTs)」ですね。自分のキャラクターや話し方、好み、想いや背景といった情報をすべて読み込ませて、半年ほどかけて"もうひとりの自分"のようなAIを育てました。

使い方としても単なる「時短ツール」ではなく、もうひとりの自分と対話するような感覚で使っていて、アイデアの壁打ち相手のような存在になっています。

具体的には、Voicyの原稿作成に活用しています。たとえば、心理学の「内発的動機づけ」をテーマに取り上げたときは、理論の背景や構成は自分で考えたうえで、文章のつなぎや聞きやすい表現をAIに補助してもらいました。あくまでも、"核"の部分は自分が作る。AIはそれを形にしてくれるパートナーという位置づけです。

経験を「データ資産」として蓄積する

加藤:僕も相当使ってます。というか、正直かなり課金しています(笑)。ChatGPTには月200ドルほど投資していて、Claudeにも月20ドル。加えて、グロービスで業務利用できるGoogle Geminiなども使っています。

僕の主な使い方は2つです。ひとつはコンテンツ制作。Voicyで毎日発信しているので、ネタ出しから構成、文体の調整までAIを活用しています。もうひとつはマーケティングリサーチ。自分で調べたら1日かかる作業でも、AIを使えば15分と圧倒的な効率化になります。

AIに任せるうえで大事なのが、「自分だったらどう書くか」「どう話すか」を一度アウトプットしてみること。これがベースになっていないと、AIに聞いても"それっぽいだけ"の薄いコンテンツになってしまうんですよね。

たとえば、「上司を説得する方法」というテーマでAIに質問すれば、よくあるテンプレート的な回答は返ってきます。ただ、それでは誰にも刺さらない。一方で、自分が過去にブログで書いた内容や講演で話したエピソードをプロンプトに盛り込み、「このスタイルで再現して」とAIに依頼すると、自分らしさがしっかり反映されたアウトプットになるんです。

だからこそ、これまでの発信や経験が"データ資産"として活きてくる。さらに、文体や思考のクセ、切り口の特徴をAIに学ばせていくことで、"自分のクローン"のような補佐役に育てていくことができます。実際、提案資料や企画書づくりでも、すごく応用が利きますよ。

キャリアを豊かにする学びとは?

平林:それでは、今日の本題に入っていきたいと思います。「ちょっと差がつく学び方」ということで、お二人が今どんな学びをされているのか、ご紹介いただければと思います。

"人生のコンセプト"を言葉にする

鬼頭:私は今、グロービス経営大学院に通っている学生でもあります。現在は2年生で、応用・発展的な科目を履修中です。最近はとくに「志」に関する授業を受講しています。これは、「自分の価値観を棚卸し、今後どんな軸でキャリアを歩むのか」といったテーマに取り組む、非常に内省的で深い授業です。

普通に生活していると、自分の価値観としっかり向き合う機会はなかなかないと思います。授業では、小・中・高校などのこれまでの人生の出来事が、今の自分にどう影響しているかを紐解いていきます。そのうえで、最後には「私の価値観」「これからの生き方」をクラス全体の前で発表します。昨日がちょうどその発表日で、40人ほどのクラスメイトの前で3分間のスピーチを行いました。

私はその中で「遊び心でボーダーを超える」という言葉を、自分の人生のコンセプトとして掲げました。仕事とプライベート、日本と海外、営業と制作など、無意識に感じてしまう境界線を、遊び心をもって越えていく。そんなスタンスを大切に生きていきたいと発表しました。「遊び心」には、人の心をほぐし、空気を動かす力があると信じていますし、Voicyの発信や日々の仕事、人とのコミュニケーションにもこの考え方を活かしていきたいと思っています。

人生に「逃げ道」をつくるための学び方

加藤:僕自身がキャリアにおいて常に意識しているのが「逃げ道をつくる」という考え方です。その逃げ道をつくるうえで重要なのが、"やっていて楽しくて、かつ希少性があり、効果のある仕事"に取り組めているかどうかです。

たとえばその仕事が、企業にとって売上アップやコスト削減といった成果につながり、自分自身も面白いと感じられるものであれば、それだけでやりがいがあるし、結果的に市場価値や年収にもつながっていく。だからこそ、そういう領域に、自分の時間をできるだけ多く使いたいと思っています。

そのうえで、学びのスタイルは大きく分けて2つあると思っています。ひとつは「仕事の中でレベルアップしていくこと」、もうひとつは「仕事以外の時間でスキルや視野を広げること」。

仕事の面で言うと、Voicyの配信やYouTubeの企画・出演といったコンテンツ制作も、僕にとっては学びの場になっています。単に与えられた業務としてやるのではなく、「こんな企画をやってみたい」と自ら提案して仕事を取りにいく。そうやって、自分から手を挙げて中心に飛び込んでいくことで、スキルも経験も自然と積み上がっていくんですよね。

仕事以外では、「本を読む」ことが僕にとって欠かせない学びです。年間で100冊ほど読むことを目標にしています。

ちなみに、日本人の1日あたりの平均勉強時間って6分らしいんです。そう考えると、ちょっとでも意識的に学ぶだけで十分差がつけられる。僕はその時間を本に投資しています。今の時代はYouTubeやSNSのような即効性のある学びが主流ですが、だからこそ本のように"余白"のあるメディアが重要だと思っているんです。

同じ本を読んでも、読み手によって解釈がまったく違う。そこに対話や発見があるし、「この意見って本当に正しいのか?」「僕だったらこう考える」と疑問を持ちながら読むことで、理解も深まる。だから僕は本を読むとき、ただのインプットではなく、徹底的に"突っ込んで"読むようにしています。本を"受け取る"だけでなく、"問い直す"。それがこれからの学びに必要な姿勢だと思っています。

「忙しくても学ぶ人」が実践する習慣化のコツ

平林:ここからはもう少し踏み込んで、「どうやってその学びを継続しているのか」「モチベーションをどう保っているのか」といった部分について伺っていければと思います。

「なりたい自分」がいる場所に身を置く

鬼頭:私も最初から学びが継続できていたわけじゃないんです。働きながら「学びたいけど、続かない」っていう時期が数年ありました。でも、今では毎日1〜2時間くらいは、何かしら学ぶ時間を持てるようになりました。

何が変わったのかというと、「誰かと一緒に学ぶようになった」ことが大きいです。やっぱり、人間って自分の意志だけで何かを継続するのって限界があるんですよね。

グロービスに通うようになってから、自然と仲間ができました。クラスごとに新しい人と出会って、友達も増えていく。そうすると、自分ひとりの意志に頼らずとも、周りの人たちが「学ぶのが当たり前」という環境をつくってくれるんです。

だから、私が思う継続のコツは、「自分がなりたい人がいそうな場所」に飛び込むこと。たとえば学びに前向きな人が集まるコミュニティに入るだけでも、ものすごく刺激を受けます。結果的に、自分の行動も自然と変わっていくんですよね。

カギは「朝イチ」と「意味づけ」

加藤:おすすめは、なんといっても朝にやることです。とくに読書習慣を身につけたい人には、「朝起きてスマホではなく、本に手を伸ばす」というルーティンが効きます。

僕自身も目覚まし時計はスマホではなく、専用のアナログ時計を使って、起きたらすぐに本を開けるような導線を作っています。朝イチの行動って、脳科学的にも記憶に残りやすいんですよ。大昔、朝一は無防備で命を狙われる危険性が高いからこそ起きて最初の動作は脳にとって重要なアクションとして認定されやすい。だから、何か学びたいなら、朝にその行動を持ってくるのが一番おすすめです。

それから、もうひとつ大事なのが「意味づけ」です。大人の学びって、意味があると感じられないと記憶に定着しにくいんです。逆に言うと、「これって何のための知識なんだろう」と考えながら学ぶことで、自然と記憶に残っていきます。

だから僕は、何かを学んだら必ずアウトプットするようにしています。Voicyでの配信もそのひとつ。自分の言葉で発信すると、「これは使える」「これは今の自分には不要かも」といった整理が自然にできるんです。

鬼頭:それよく分かります。アウトプットって、何かを教えるとか発信するためだけじゃなくて、むしろ「自分の学びを深めるため」にこそあると思ってます。

私の場合は、本を読んだあと「この本にキャッチコピーをつけるなら?」と考えてみるんです。それだけでも、「自分はこの本をどう受け取ったのか」がクリアになります。文字にしなくても、頭の中でそういう問いを立てるだけでも違います。

あと私、海外ドラマもよく観るんですけど、「このドラマを一言で表すなら?」って考える癖がついてて。たとえば「ロシアのスパイに人生めちゃくちゃにされた話」とか......(笑)。それを誰かに話すこともあれば、自分の中で完結することもある。この、ちょっとしたアウトプットだけでも理解が深まるし、ドラマをどのように私は見ていたんだろう?って、意味づけもできて、自分の人生もなんだか豊かになる気がするんですよね。

加藤:それ、いいですね。あと、ちょっとしたモチベーション維持として「Amazonアフィリエイト」を活用するのもひとつのコツです。

本を読んだあとに、その感想をX(旧Twitter)で3行くらいで投稿して、リンクを貼る。それで誰かがそのリンク経由で本を買ってくれたら、ちょっとだけAmazonポイントが入るんです。金額的には100円200円とかなんですけど、「自分の発信が誰かの行動につながった」っていう感覚が得られるだけで、続けようって思えるんですよね。

これからの学びとメッセージ

平林:最後に「これからどんなことを学んでいきたいか」、そして参加者の皆さんへのメッセージも含めて、一言ずつお願いします。

鬼頭:私は「グローバル視点」をもっと意識していきたいと思っています。語学を学ぶというよりも、多様性の中で考えるクセをつけること、そして自分の考え方が"ローカルすぎる"と感じたときに、ちゃんとアップデートできる感性を持っていたいんです。

だからこそ、読書にしても「自分がいつも手に取らないジャンル」にあえて挑戦するようにしています。たとえば、加藤さんに勧められた本を読んでみる、とか。これって、私のなかで掲げている「ボーダーを越える」という人生のコンセプトにも通じるんですよね。

また、実際にグローバルな環境に身を置くことも大事にしています。この前はグロービスのプログラムで、タイのビジネススクールに行ってきました。グロービスには英語MBAがあるので、日本語MBAに所属しながら、英語クラスを受講できるんです。現地の学生たちと一緒に5日間、寝食を共にしながら学んできました。文化も言語も考え方もまったく違う仲間との対話は、本当に刺激的でした。こういう「ボーダーを越える」体験を、これからも日常に取り入れていきたいですね。

加藤: 僕が最近力を入れているのは「コンテンツづくり」です。グロービスのYouTubeチャンネルで、卒業生のキャリアを深掘りする新シリーズを始めたんですが、これが思った以上に新しい学びの連続で。

▼グロービスの卒業生が、キャリアの歩みを本音で語るトーク番組「リアルキャリア」

たとえば「表情」「話すテンポ」「編集ポイントを意識した話し方」など、求められるスキルが音声メディアとぜんぜん違っていて、まるで新入社員に戻った気分です。でも、こうして未知の領域に飛び込んでいくことで、あらためて「自分の伝え方」や「届けたいメッセージ」についても深く考えさせられるようになりました。

あと最近よく思うのが、「当たり前を疑うこと」の大切さです。鬼頭さんもおっしゃっていましたけど、同じ情報でも"違う視点で見る"とか"文化的な文脈で捉える"とかって、すごく大事だと思うんです。それが、僕にとっての「これからの学び」のテーマかもしれません。

鬼頭:今日ここに参加された皆さんは、すでに何か「一歩踏み出したい」と思って来られている方だと思います。私も皆さんと同じように、働きながら「もう少し何かできるんじゃないか」と感じて、グロービスに入り、今も学び続けています。

だからこそ改めてお伝えしたいのは、「自分がなりたい人がいそうな場所」に飛び込むことの大切さです。身を置く環境によって、自然と学びの循環に入ることができますし、新たな出会いや可能性も広がります。ちょっとでも「やってみたいな」と思ったら、その気持ちを信じて、小さな一歩を踏み出してみてください。

加藤: 僕が今日一番伝えたかったのは、「めんどくさい」の中にこそ、「面白い」が眠っているということです。日々Voicyで発信したり、YouTubeの編集に挑戦したりする中で、本当にたくさんのつながりやチャンスをいただきました。

今の時代、変化がますます速くなっています。その中で、誰かに助けてもらえる人になることはとても大事。でも、それはまず「自分からGiveすること」が前提です。

だから、ちょっとした発信や学びの習慣でもいいので、ぜひ一歩を踏み出してみてください。今日ここに参加されたこと自体が、すでに素晴らしい第一歩だと思います。

オンライン体験クラス&説明会日程

著者情報

池田 桃香(グロービス コンテンツオウンドメディアチーム)

愛知県立大学外国語学部卒業。大手人材会社に入社し、コピーライターとして求人広告の制作を担当。多くの企業の採用支援に関わる中で、社会人教育に興味を持つようになり、株式会社グロービスに入社。現在はグロービス経営大学院のコンテンツメディア企画チームに所属し、コンテンツや広告の制作などに従事している。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。