目次

ビジネスを進めていく上で重要なのが、まわりの人との信頼関係です。

職場の人間関係が良好であれば、仕事で起こる問題を解消しやすくなります。

本記事では、信頼関係を築くことのメリットや築く上でのポイントなどをご紹介します。

仕事において「信頼関係が築けている」とはどのような状態?

ビジネスにおける信頼関係とは、文字通り「信じて頼ることができる関係性」のことです。

仕事で問題があったときに、「相談に乗ってほしい」「力を貸してほしい」と言い合える関係を指します。

お互いを信じて頼れる関係性ができている

ビジネスにおける信頼関係とは、文字通り「信じて頼ることができる関係性」のことです。仕事で問題があったときに、「相談に乗ってほしい」「力を貸してほしい」と言い合える関係を指します。また、相手の思考や行動がある程度予測でき、その結果に期待できる状態とも言えるでしょう。

たとえば、「あの人に任せれば納期までに確実に対応してくれるだろう」「こんなときにあの人に頼めば解決してくれるだろう」と自然に想像できる関係であれば、信頼関係が構築されている証拠です。困ったことやトラブルを素直に報告できる、悩みを打ち明けられるということは、相手に迷惑になるかもしれないことでも安心して伝えられる状態であり、お互いの信頼がないとできないことです。

心理的安全性が確保されている

職場に頼れる人がいるということは、心理的に安心できる場所がある状態と言えるでしょう。もう少し具体的にいうと「いざというとき頼ることができ、守ってもらえる場所であり、心の支えとすることのできる存在がいる」ということです。

心理的安全性とは、相手に対して自分の考えや意見を安心して率直に言い合える状態のこと。信頼関係なくして、心理的安全性は確保できません。心理的安全性が担保されることで、職場の居心地も良くなり、コミュニケーションも円滑になります。失敗を恐れずにチャレンジできたり、素直に意見を言い合ったり、支援を求めたりすることができるのです。

「職場の人となかなか打ち解けられなくて、なんとなく孤立感がある」「自分が考えていることを言いにくくて、毎日仕事へ行くのがイヤだ」と感じている方は、職場で頼れる人を見つけるところから始めてみましょう。

仕事で信頼関係を築くことのメリット

まわりと信頼関係を築くことで、仕事をスムーズに進めることができます。

ビジネスシーンにおいて、信頼関係を構築することのメリットを3つご紹介します。

心理的に安心でき、コミュニケーションが円滑になる

職場に頼れる人がいるということは、心理的に安心できる場所がある状態と言えるでしょう。

もう少し具体的にいうと「いざというとき頼ることができ、守ってもらえる場所であり、心の支えとすることのできる存在がいる」ということです。

心理的安全性が担保されることで、職場の居心地も良くなり、コミュニケーションも円滑になります。

「職場の人となかなか打ち解けられなくて、なんとなく孤立感がある」

「自分が考えていることを言いにくくて、毎日仕事へ行くのがイヤだ」

と感じている方は、職場で頼れる人を見つけるところから始めてみましょう。

チーム力が向上し、成果を上げやすくなる

心理的安全性が担保されているチームは、意見交換が活発になり、成果につながりやすいです。

建設的な議論ができるので、短い時間でメンバーそれぞれがやるべきことを理解できます。

その結果、メンバーの業績向上だけでなく、コミュニケーションコストの削減も実現できるのです。

また、困ったときには、メンバー同士でお互いに相談し合うこともできます。

「こんな質問をしてもいいのだろうか」と迷う時間が生まれないため、チームの生産性も高まります。

気兼ねなく質問や相談ができるようになる

さまざまな人の力を借りたり、協力し合ったりして、仕事を進めていくことが多いと思います。

その際に重要なのが、どれだけ気兼ねなく質問や相談ができるかということです。

誰にも話せずひとりで問題を抱え込んでしまって、結果大きなトラブルになってしまう...なんてことも。

仕事の進め方や業務量の調整、周囲との人間関係など、仕事に関わる悩みを話しやすい雰囲気をつくることが重要です。

生産性が高まり、業務効率が向上する

信頼関係があると、最小限のコミュニケーションで仕事が回せるようになるため、生産性が高まります。細かい指示をしなくても仕事を任せられ、過度な進捗確認をしなくても安心して任せられるようになるでしょう。必要最低限の指示で仕事を任せられるため、マネジメント工数の削減も期待できます。

ストレスが軽減され、定着率が向上する

信頼関係が構築されていることで、ストレスの原因となる悩みや不安を打ち明けられ、必要な支援を受けやすくなるでしょう。問題が大きくなる前に然るべき対処ができることで、ストレスの少ない労働環境がつくれます。信頼関係の築けている職場は心理的安全性が高く、居心地の良さを感じられるため、定着率の向上にも期待できます。実際に、人間関係は離職理由の上位に入ることが多く、信頼関係を築けていれば離職リスクを低減できるのです。

信頼関係を築くのが上手い人の特徴

すぐに人と打ち解けて、信頼関係を上手く築ける人っていますよね。

まわりから信頼される人の特徴を、6つご紹介します。

①約束を必ず守り、有言実行を貫く

内容の大小にかかわらず、どんな約束も必ず守る人は信頼されやすいです。頼まれたことは期日までに仕上げる、時間通りに動くなど、約束を守ることはビジネスマナーの基本です。発言したことに責任を持ち、最後までやり遂げる有言実行な人は周囲から信頼されます。

発言と行動に矛盾がないことは、見方を変えれば嘘をつかないということ。有言実行な人には、安心して仕事を任せられるでしょう。反対に、口だけで行動しない、行動したとしても責任を持たずに中途半端な人は周囲から信用されず、頼られることもなくなってしまいます。必ず約束を守れる人は、ビジネスにおいても成長やキャリアアップのチャンスが回ってきやすくなります。

②できないことは素直に言える正直さがある

有言実行が重要であると同時に、できないことはできないと言える素直さも大切です。信頼されるためには有言実行することも大事であるものの、できないときは素直に言えるかも重要です。素直になれないことで約束を守れなくなってしまっては、信頼も損ねてしまいます。

自分のキャパシティや状況を理解した上で、「できないことは約束しない」という姿勢が信頼につながります。信頼される人は、自分の判断や行動に誤りがあったとき、素直に謝ることもできます。間違いが発覚したとき、保身のために素直に認められない人や言い訳してしまう人は信頼関係を損ねてしまうのです。

③相手の話を最後まで真剣に聞く姿勢を持つ

相手の話を最後までしっかりと聞き、共感の姿勢を持てる人は周囲から信頼されやすいでしょう。話をしっかりと聞き入れてくれる人に対しては安心感が持てます。「この人なら話を聞いてくれる」「安心して話せる」と感じてもらえることで、信頼関係が築きやすくなります。

相手の話を遮ることなく、最後までしっかり聞く姿勢を持つことは信頼関係を築くために重要です。コミュニケーションの基本ではあるものの、意外とできていない人も少なくありません。話を最後まで真剣に聞いてくれる人の前では、心理的安全性のもとコミュニケーションが取れるようになります。

④周囲への感謝を忘れず、言葉にできる

周囲の人から何かをしてもらうことが当たり前だと思っておらず、常に感謝の言葉を口にしている人も、信頼されやすい傾向にあります。また、感謝の言葉を言ってもらえた相手の気分はよくなるので、チーム全体の雰囲気が上向くことにもつながります。

チームで仕事に取り組む以上は、助け合う場面が必ず生じます。普段から「やってもらえる、助けてもらえることは当たり前ではない」という意識を持ち、感謝の言葉を口にできる環境を整えることが大切です。メンバー同士で称賛し合える風土や習慣を作ると、組織内でオープンなコミュニケーションが取りやすくなります。

⑤言い訳をせず、誠実に対応する

間違えたとき、上手くいかなかったとき、何かのせいにして言い訳をする人は信頼を失っていきます。言い訳することが習慣化している人は、信頼も失ううえに、自分の非を顧みる機会を失ってしまうので、自己成長も見込めなくなります。

納得いかないことがあったときに、悪口や文句を言わないことも大切です。悪口や文句を口にしてしまうと場の空気が悪くなってしまい、生産性の低下にも繋がります。また、自分の前で誰かの悪口や文句を言っている人は、「別の誰かの前では自分の悪口や文句を言っているかもしれない」と思われて信頼を失うものです。

⑥嘘や隠し事をしない透明性がある

信頼関係の構築が上手い人は、嘘や隠し事をしません。嘘や隠し事が発覚してしまうと「他にも何か隠しているのではないか」と勘繰られてしまうものですし、「あの人は嘘をつく人」だと思われてしまうものです。

もちろん仕事の中では、周囲にオープンにできないことも生じます。周囲から「隠し事をしている」と思われないためには、普段から共有できるものはきちんと共有したうえで、「こういう条件に該当するものは共有できない」と伝えることが大切です。誠実さと透明性を持って接することで、長期的な信頼関係を築くことができます。

信頼関係を構築できない場合のデメリット

信頼関係を築けないことは、ビジネスや職場においてさまざまなリスクが生じます。信頼関係を築かないことは個人だけでなく、チーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、信頼関係を構築できない場合の具体的なデメリットを見ていきましょう。

職場内でのコミュニケーション不全とトラブルの増加

信頼関係が築けていないと安心して仕事を任せられず、細かく指示を出したり、頻繁に進捗を確認したりと業務工程が増えてしまいます。非効率になってしまうだけでなく、指示・確認される側もストレスを感じやすくなってしまうでしょう。余計な手間が増えることで生産性が低下するだけでなく、コミュニケーションコストが増加したり、うまく報連相されないことで業務が滞ったりする恐れもあります。

また、コミュニケーションがうまくとれないことで必要な情報の共有や相談がなされず、本来最小限に抑えられるはずのトラブルが大きくなったり、増えたりしてしまいます。人から何か言われたときに、信頼関係のある人からであれば異なる意見であってもすんなり受け入れられるものですが、信頼関係のない人から言われると、たとえ正論だとしても感情的に受け入れられなくなってしまいます。つい反発してしまい、人間関係のトラブルにも発展しかねません。

業務効率の低下と生産性への悪影響

信頼関係がない人に仕事を振るときは、事細かく指示を出したり、進捗をチェックしたりすることになります。また、作業が完了した後もしっかりできているかチェックしなければなりません。結果として、マネジメント業務とチェック工程が増え、余計な仕事が増えたり、やるべき業務に手が付けられなかったりして、生産性の低下につながります。

信頼関係を築けない人が組織内に1人いると、関係者全員の足を引っ張ってしまうこともあり得ます。本来であれば簡潔に済むはずの業務に多くの時間と労力を費やすことになり、チーム全体のパフォーマンスが下がってしまうのです。

心理的負担の増大と離職リスクの上昇

信頼関係が築けていない環境では、人間関係のトラブルも起こりやすいもの。また、悩みや不安を相談できる相手がいない、孤立感が高まってしまうなどして最終的に離職につながってしまう恐れもあります。少子高齢化によって労働人口が減少している現代では、今いる人材を定着させることが重要です。

信頼関係がない職場では、周囲から適切なサポートが得られず、問題を抱え込んでしまうことも多くなります。不安や悩みを相談できずに抱え込んでしまったり、周囲から適切なサポートが得られなかったりする状態が長期的に続くと、メンタルヘルスの問題にも発展する可能性があります。心理的安全性のない職場では、従業員のエンゲージメントも低下し、組織全体の活力が失われていくのです。

仕事で良い人間関係を築くためのコツ

では、信頼関係を築くには、どうしたらよいのでしょうか?

仕事でよい人間関係を築く上で、気を付けるべきポイントを3つご紹介します。

有言実行を心がける

「来週までに対応します」など自分で約束したことは、責任を持って実行しましょう。

信頼関係は日々の積み重ねなので、一朝一夕で築けるものではありません。

人から信頼を得るためには、時間もかかりますし、努力も必要になります。

無事に信頼関係が築けたとしても、ひとつのミスや行動で簡単に崩れてしまうことも。

信頼を失うときは一瞬ですが、その信頼を取り戻すには想像以上の時間を要します。

だからこそ、「できないことは約束しない」「有言実行する」といったことが重要なのです。

相手へ関心をもって接する

どんな相手にも、興味関心を持ってコミュニケーションを取りましょう。

自分の話に興味を持っているということが伝われば、相手もコミュニケーションを取りやすくなります。

また、特定の相手とだけ信頼関係を築こうとするのではなく、どんな人とも分け隔てなく接することが大切です。

自分にできることがあればサポートに入るなど、まわりのために動くことで、信用を集めることができるでしょう。

約束を守る

信頼関係を築く上で何よりも重要なのは、約束を守るということです。

コロナ禍になる前は、職場で「今度ごはんに行きましょう」という会話をされていた方も多いのではないでしょうか。

これもある意味では、ひとつの約束ということになります。

「いつも言葉では言うけど、本当は行く気がないんだな」「約束を守れない人なのかな」と思われたら、そこから信頼関係を築いていくのは困難です。

「言ったことをちゃんとやる」「約束を守る」などを一つ一つ積み重ねていくことで、信頼関係の構築につなげていきましょう。

周囲からの信頼や評価を得るためのスキルとは

信頼関係を築く上で、コミュニケーションスキルだけでなく、論理的思考力も重要な要素となります。特に、ビジネスシーンにおいて周囲からの信頼や評価を得るためには、「クリティカル・シンキング」という思考法が大きな役割を果たします。

クリティカル・シンキングとは、物事を批判的かつ論理的に考える思考法のことです。情報を鵜呑みにせず、「本当にそうなのか?」「他の可能性はないか?」と問いかけながら、課題の本質を見極める力を指します。この思考法を身につけることで、仕事上の判断や提案がより説得力を持ち、周囲からの信頼獲得につながります。

信頼関係とクリティカル・シンキングは、一見関係がないように思えるかもしれません。しかし、論理的に物事を考え、筋道立てて説明できる人は、「この人の判断は信頼できる」と評価されやすくなります。また、問題が発生したときに、感情的にならず冷静に原因を分析し、解決策を提示できる人は、チームにとって頼りになる存在となるでしょう。

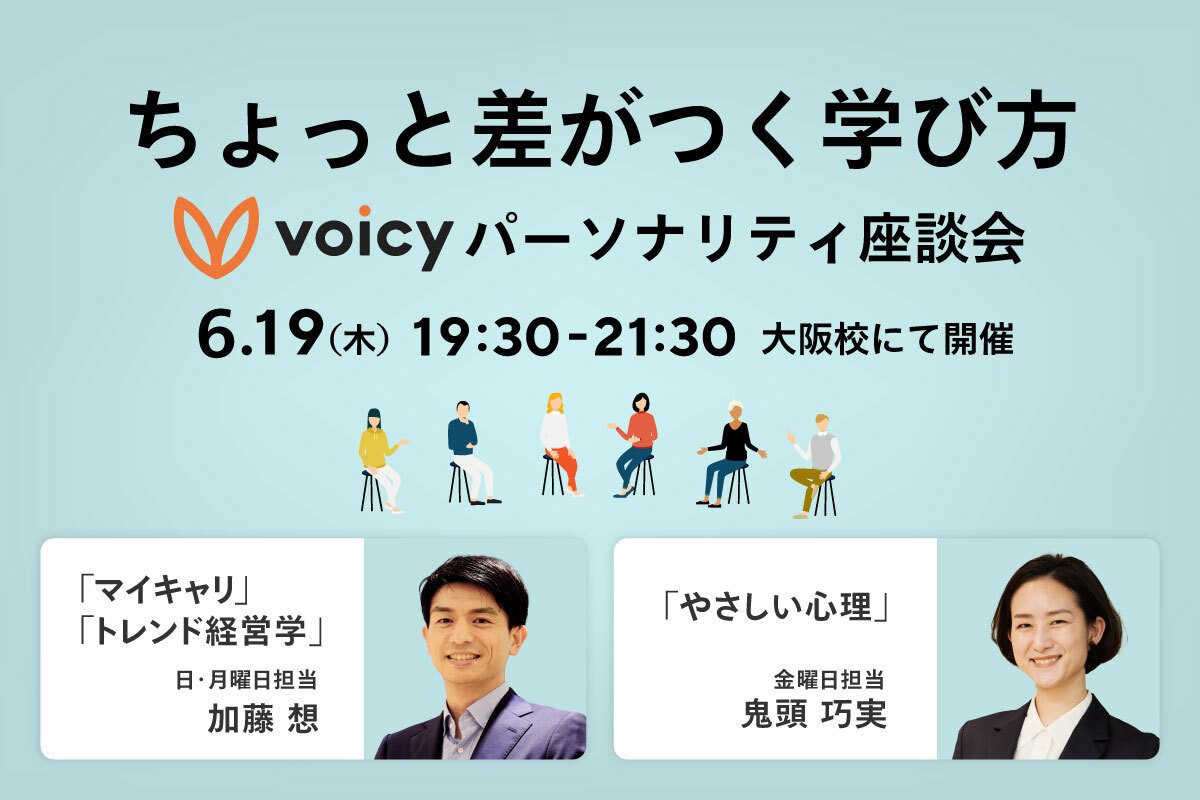

グロービス経営大学院でビジネススキルを身に付けよう

ビジネスの現場では、信頼関係を築くコミュニケーションや、状況を冷静に分析する論理的思考など、幅広いスキルが求められます。これらは経験を積む中で少しずつ身につくものですが、体系的に理解し、実践力として磨くことで、より確かな成果につながります。

グロービス経営大学院では、リーダーシップやコミュニケーション、戦略思考などをケーススタディや議論を通じて実践的に学びます。多様な業界の社会人が集い、互いの経験を共有しながら学ぶ環境は、知識を「使える力」に変えていく大きな刺激となるでしょう。

学びのスタイルや雰囲気を体感したい方は、まず体験クラスに参加してみるのも一つの方法です。実際の授業に触れることで、自身の成長の可能性を具体的に描けるかもしれません。

まとめ

信頼関係は築くまでの道のりがとても長いですが、一方で関係が壊れるのは一瞬です。

そういった認識を強く持ち、「日々の小さな約束を守り続ける」「できない約束はしない」といったことを意識することからはじめてみましょう。

著者情報

村尾 佳子(グロービス経営大学院 経営研究科 副研究科長)

関西学院大学社会学部卒業。大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策修士。高知工科大学大学院工学研究科博士(学術)。大手旅行会社にて勤務後、総合人材サービス会社にてプロジェクトマネジメント、企業合併時の業務統合全般を経験。現在はグロービス経営大学院にて、事業戦略、マーケティング戦略立案全般に携わる。教員としては、マーケティング・経営戦略基礎、リーダーシップ開発と倫理・価値観、経営道場などのクラスを担当する。共著に『キャリアをつくる技術と戦略』、27歳からのMBAシリーズ『ビジネス基礎力10』『ビジネス勉強力』『リーダー基礎力10』がある。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。