目次

「同僚とうまくいかない」

「新しい職場の雰囲気に馴染めない」

日々の生活の中で、人間関係の悩みはつきものです。特に職場では、苦手な相手であっても業務上どうしても関わらなければならない場面が少なくありません。

良好な人間関係を築くためには、相手の価値観を尊重し、日々の挨拶や感謝を忘れないことが基本です。ただし、時には「仕事上の関係」と割り切る冷静さも必要です。

それでも悩みが深い場合には、信頼できる同僚に相談する、あるいは部署異動を検討するなど、環境を変えるための行動を起こすことも一つの方法です。本記事では、そんな職場の人間関係にまつわるモヤモヤを少しでも軽くするためのヒントをご紹介します。

職場の人間関係で悩む人は多い

仕事は一日の大半を占めるものです。

職場で人間関係の悩みを抱えていると、それが本人にとって大きなストレスになることも頷けます。

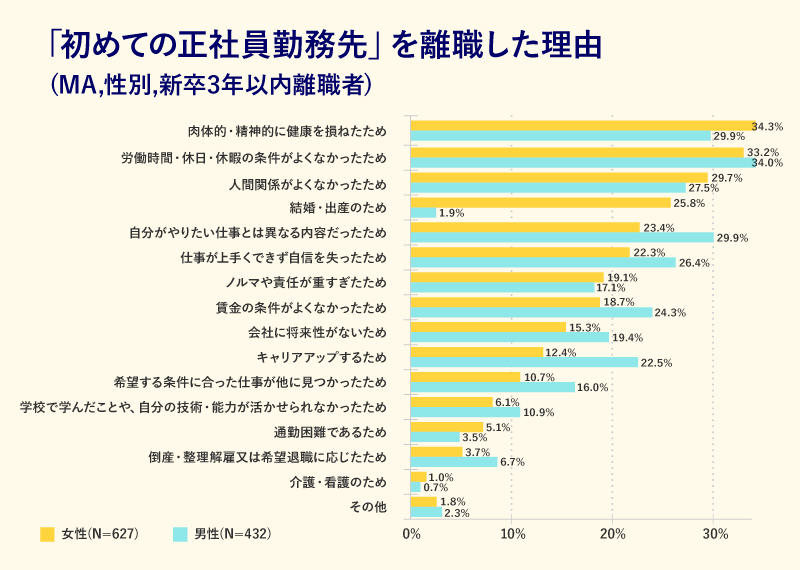

実際に、労働政策研究・研修機構が21~33歳を対象にした調査結果によると、3割近くが人間関係を理由に退職をしています。

【参照元:『若年者の離職状況と離職後のキャリア形成』のグラフを加工し作成】

心理的ストレスは、目に見えないからこそ要注意

人間関係の悩みを代表とする心理的ストレスは、じわじわとメンタル面や仕事のパフォーマンスに負の影響を与えます。

ひどい場合は、うつ病に発展するケースもあります。

大きなストレスへと育っていく前に、対処していかなければなりません。

また、チームを束ねる立場にある人の場合は、自分だけでなく、メンバーのストレス状態にも気を配る必要があります。

チーム全体の生産性に影響を及ぼす可能性があるからです。

しかし、他者の心理的ストレスの度合いを正確に感知することは、思っている以上に難しくもあります。

突然退職を切り出され、「元気そうに見えたのに...」ということもありえます。

心理的ストレスで押さえておきたいポイントを、2つご紹介します。

ポイント①:目の前にストレス源がなくても、ストレスを感じてしまう

みなさんは、このような経験はありませんか?

対人関係で嫌なことがあった時、後から何度もそのことを思い出して、さらにムカムカする。

上司に厳しく怒られた会議室に足を踏み入れただけで、なんだか気持ちが落ち込む。

このように私たちは、たとえストレス源となる出来事が目の前で発生していない時でも、ストレスを感じてしまいます。

ポイント②:心理的ストレスは、増強されていく

ストレスを専門とされている田中正敏先生(久留米大学名誉教授)による研究で、興味深いものをご紹介します。

マウスに肉体的ストレス(電撃)と心理的ストレスを与え、違いを比較するという実験です。

各ストレスは、1日1時間、5日間連続で与えられ、ストレスレベルは「ノルアドレナリン(※)の放出量」で計測します。

(※)不安や恐怖を感じると放出される脳内物質

電撃ストレスを受けたマウスの場合は、1日目でドーンとノルアドレナリンが上昇するのですが、2日目以降は徐々に低下していきます。

一方で、心理的ストレスを受けたマウスの場合は、1日目のノルアドレナリン量は、電撃ストレスよりも少ないのですが、2日目、3日目...と徐々に上昇していき、4日目になると、ついに電撃ストレスでの放出量を越してしまいます。

この実験から、心理的ストレスは日を追うごとに増強されていくことが分かります。

そして、職場の例でいうと、上司や同僚との折り合いが悪く、日々ストレスを感じていると、そのストレスがどんどんと増強されていく可能性があることが示唆されます。

人間関係が苦手な人の特徴

人間関係が苦手と感じる人には、いくつかの共通した特徴があります。これらは必ずしも「欠点」ではなく、むしろ本人の性格的な傾向や価値観を反映したものです。自分に当てはまるものがないか、客観的にチェックしてみましょう。

特徴①他人の目を気にしすぎる

「嫌われるのが怖い」「どう思われているか不安」という気持ちが強い人は、常に周囲の評価を気にし、自分の言動を過度に制限してしまう傾向があります。このタイプの人は、相手の些細な表情や態度の変化に敏感に反応し、「何か悪いことをしたのではないか」と自分を責めてしまいがちです。

適度な承認欲求は人間関係を円滑にしますが、過度になると疲弊の原因となります。重要なのは、全員に好かれることは不可能であり、一定数の人とは相性が合わないという現実を受け入れることです。

また、相手の反応は、必ずしもあなた自身に原因があるわけではありません。相手が単に機嫌が悪かったり、別の問題を抱えていたりする可能性も十分にあります。ある程度の割り切りと、「自分の価値は他者の評価だけで決まるわけではない」という認識を持つことが大切です。

特徴②感情表現が極端

まったく感情を表に出さない人は、「何を考えているかわからない」「近寄りがたい」という印象を与えてしまいます。本人は冷静さを保とうとしているつもりでも、相手からは「無関心」「冷たい」と受け取られる可能性があります。

一方、怒りや悲しみといったネガティブな感情をすぐに表に出したり、爆発させてしまう人も、周囲を困惑させます。感情の起伏が激しいと、「いつ怒り出すかわからない」「扱いにくい」と思われ、人が距離を置くようになります。

感情表現はコミュニケーションの重要な要素であり、適度な感情表現が良好な人間関係の鍵となります。喜びや感謝といったポジティブな感情は積極的に表現し、ネガティブな感情については、表出する前に一呼吸置いて冷静になる習慣をつけることが推奨されます。

特徴③コミュニケーションが一方的

良好なコミュニケーションは、常に「双方向性」を前提とします。しかし、自分ばかり話してしまう人や、逆に相手の話をほとんど聞かない人は、相手に「尊重されていない」「自分の存在が軽視されている」と感じさせてしまいます。

特に、相手が話している最中に割り込んだり、話題を自分の話にすり替えたりする行動は、無意識のうちに相手を不快にさせます。また、スマートフォンを見ながら話を聞いたり、相手の目を見ずに応答したりする行動も、「真剣に聞いていない」というメッセージを送ることになります。

コミュニケーションの基本は、「傾聴」です。相手の話に興味を持ち、適切な相槌やフィードバックを返すことで、「あなたの話を大切に聞いています」というメッセージが伝わります。会話の中で、自分が話す時間と相手の話を聞く時間のバランスを意識することが重要です。

人間関係の悩みが生じる理由

そもそも、なぜ人間関係による悩みは発生するのでしょうか?

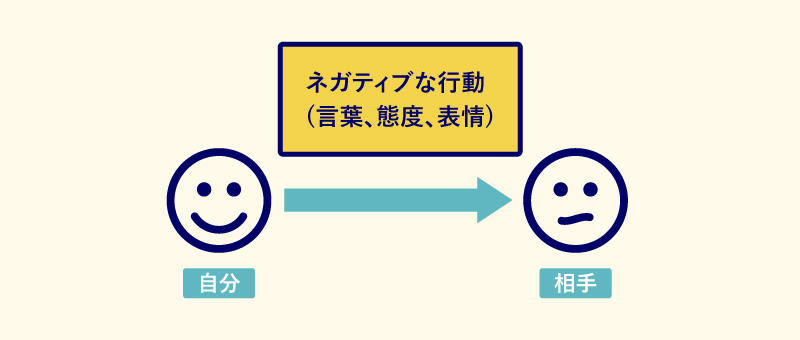

人間関係の基本は、コミュニケーション(言語+非言語)です。

私たちは、コミュニケーションを通じて、互いに情報のやりとりをしています。

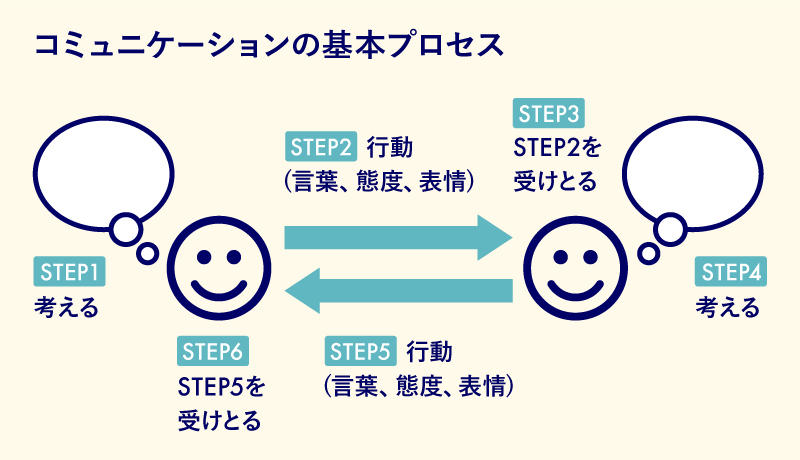

コミュニケーションの基本プロセス

コミュニケーションは、図のようにSTEP1~6から成り、このサイクルをぐるぐると回すことで行われます。

このサイクルが上手く回ると、互いに心地の良いコミュニケーションに感じ、信頼関係が構築されていきます。

人間関係こじらせの原因は、「つまづき」が解消されないことにある

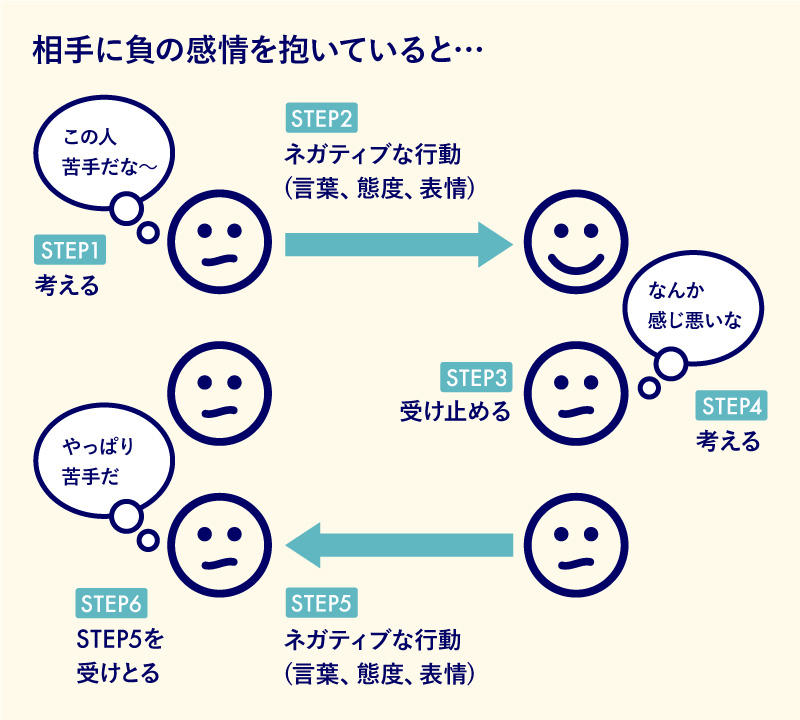

この6STEPの中のどこかで「つまずき」が起こることがあります。

つまずきが解消されないまま「負のループ」がぐるぐると回ると、人間関係がこじれていく原因となります。

人間関係を改善するには、「負のループをどこかで断ち切る」必要があります。

人間関係の悩みを解消する3つの基本原則

相手の行動や感情を完全にコントロールすることは、至難の業です。

「相手に完全に非がある」場合もありますが、自分でコントロールできる領域で、負のループを食い止める努力をしていくことが、解決への近道です。

【自分でコントロールできる領域】

- ①自分の考え方

- ②自分の行動

- ③ストレッサー(ストレス源)の対処の仕方

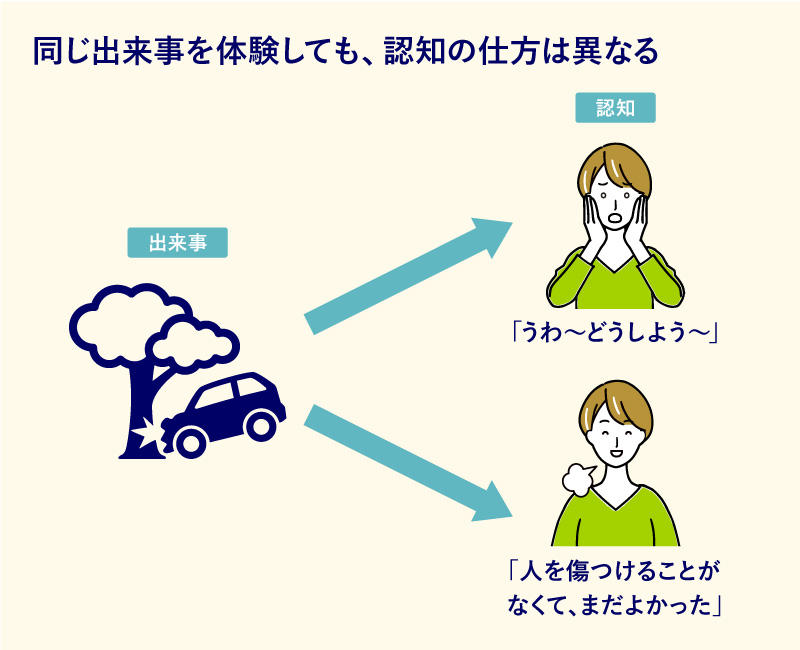

とくに、①③で肝になるのが、「認知の仕方」です。

同じ出来事が起こっても、それがストレスになるかどうかは、人によって異なる(=認知の仕方によって異なる)からです。

人間関係の悩み解消法①:「自分の考え方」を変える

自分の考え方に原因があるケースは、大きく2パターンあります。

- パターン①:知らず知らずのうちに「ネガティブな感情」を抱いている

- パターン②:相手を気にしすぎてしまう

パターン①:知らず知らずのうちに「ネガティブな感情」を抱いている

1つ目は、自分の「ネガティブな気持ち」が、人間関係こじらせの根本原因であるパターンです。

一見「相手が悪い」と思える場合でも、知らず知らずのうちに抱いていた「自分の中のネガティブな感情」が発端で、負のループに入ってしまっていた、ということが往々にしてあります。

相手に対する行動(言語、態度、表情)をポジティブなものに変換し、相手に悟らせない方法もありますが、自分の気持ちと反する行動をし続けると、それ自体がストレスになっていきます。

なので、ここでは根本原因である「自分の考え方」から変えていく方法をおすすめします。

【ケース別対処法】

☑ケース1:相手に嫉妬心を持っている

「なんだか気に食わない」「やる事なす事、すべてにケチをつけたくなる」という人が、あなたの身近にいたとします。

その場合、相手への「嫉妬心」が原因かもしれません。

無意識のうちにケチをつけ、"相手を下げる"ことで心の安定を保とうとしている可能性があります。

まずは、自分の中に「嫉妬心」がないかを確認し、ある場合は「自身が嫉妬していること」を自覚してみましょう。

そのうえで、相手の優れている点を素直に認め、「学ばせてもらおう」というポジティブな気持ちで接するようにしてみてください。

相手に対する感情や行動は、自然と変わっていきます。

☑ケース2:信頼できない/心を許せない

信頼関係とは、すぐに構築できるものではありません。

互いを知る時間が積み重なって、できあがっていくものです。

接する時間や回数が少ない人に対して信頼できないというのは、ある意味当然です。

また、「信頼できない」というのは、「この人が言っていることは本当なのだろうか?」という疑いの気持ちがあるためです。

本心で話し合うことができる関係を望むならば、まずは自分から自己開示し、相手が安心して本音で話せる空気づくりをしていきましょう

☑ケース3:嫌い/苦手

対処法の1つは、相手を気にしすぎないことです。

相手は、こちらが思っているほど気にしていない可能性もありますので、負の感情に振り回されすぎないようにしましょう。

また、嫌いな人に対して、私たちは相手の嫌な所ばかりに目を向けがちです。

人はいろんな側面を持っており、表に現れているのは、ほんの一部です。

完全に「悪」という人間は、ほぼいません。

意識的に相手の「長所」を見つけるようにしたり、「良いエピソード」をメモしていくようにすると、だんだんとフラットな気持ちで向き合えるようになります。

パターン②:相手を気にしすぎてしまう

相手を気にするあまり、自身が疲弊してしまうというパターンです。

【ケース別対処法】

☑ケース1:人の意見に流されてしまう

自分の考えや決断に自信がないことが原因かもしれません。

客観的な意見を聞きながら判断することも大事ですが、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

アドバイスには、その人自身の価値観や感性が反映されるため、必ずしもあなたにとって良い選択肢とは限りませんし、他人はけっして「あなたの人生」の責任を取ってはくれません。

関係性にもよりますが、無責任なアドバイスをされていることも往々にしてあります。

☑ケース2:他人に嫌われるのが怖い

前提として、「全員に好かれる」ことは不可能です。

どんなに人柄がよく非の打ちどころがない人でも、相手からの「嫉妬」で嫌われることはあります。

ある程度"しょうがないもの"として受け入れていく必要があるでしょう。

人間関係の悩み解消法②:「自分の行動」を変える

けっして自分に悪気がない場合でも、相手からはネガティブな行動として捉えられているケースがあります。

相手から微妙なリアクションをされる場合は、相手目線で不快な行動をとっていないか、振り返ってみましょう。

【ケース別対処法】

☑ケース1:感情が分かりづらい/出しすぎてしまう

まったく感情を表に出さない人は、なんとなく近寄りがたいですよね。

感情表現は、コミュニケーションの1つであり、人間関係構築において重要な要素です。

一方で、怒りや悲しみといったネガティブな感情をすぐに表情や態度に出したり、爆発させてしまう人に対しても、周囲の人はどう接していいか分かりませんよね。

心当たりがある人は、「この感情を表に出したら、何を失うか?」と一歩踏みとどまる癖をつけましょう。

☑ケース2:相手の話を聞かない

コミュニケーションは、「双方的なもの」です。

人は、自分の話を聞いてくれないと感じると、尊重されていないと受け取ります。

普段の会話を思い出して、「自分ばかり話しているかも...」という人は、相手の話にも耳を傾けるように意識してみましょう。

☑ケース3:ネガティブな発言が多い

愚痴や不平など、ついネガティブな話題ばかりをしていませんか?

話に乗っかるタイプの人もいる一方で、「どう反応していいか分からない」と困る人もいますので、気をつけましょう。

人間関係の悩み解消法③:「ストレッサー(ストレス源)への対処の仕方」を変える

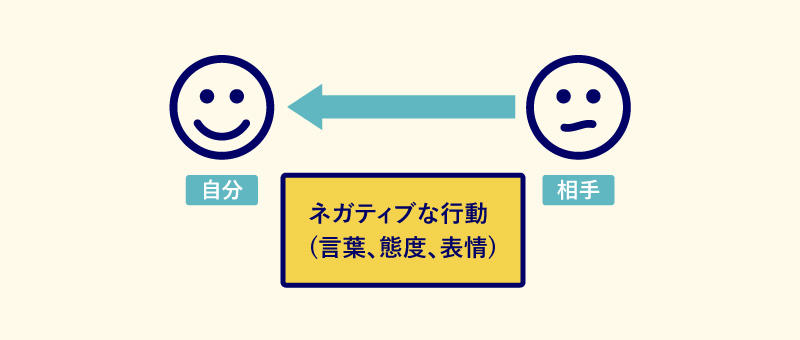

人間関係こじらせの原因で、どうしても「相手の行動に問題がある」場合もあります。

しかし、このケースも自分でコントロールできる領域でなんとか解決していくしかありません。

「なるべく関わり合いをもたない」という手もありますが、業務の都合上、そういうわけにもいかないことも多々あるでしょう。

【ケース別対処法】

☑ケース1:あからさまに敵意を向けてくる

心当たりが全くないのに、相手から一方的に敵意を向けられる場合は、嫉妬されている可能性が高いです。

あなたが悲しんだり、落ち込んだりすると、相手は喜ぶので、極力フラットな対応をしましょう。

攻撃し返すのは、相手がさらに過激な言動や行動に移る可能性があるので、のぞましくありません。

丁寧な対応をして適度にかわしつつ、相手があきらめるのを待ちましょう。

☑ケース2:相手に変わってほしいのに、変わってくれない

「なんでこの人は、いつもこうなんだ!」という人もいるでしょう。

先述したように、相手の行動や性格を変えることは至難の業です。

子どもの頃に、先生や親から「宿題をやりなさい!」と言われてやる気が出た、という人はいないのではないでしょうか。

ここでのポイントは、「相手に自分で気づかせる」「適度に支援する」「変わっていくことを気長に待つ」の3つです。

相手がのぞましい行動を少しでもとったら、肯定的な反応をするなど、無理強いするのではなく、信頼し見守る姿勢でいましょう。

☑ケース3:いやがらせをしてくる(悪口や業務妨害など)

もはや自分でどうにかできる範囲で対処できないほど相手の行動がひどい場合は、一人で抱え込まずに人事部や周囲の信頼できる人に相談し、第三者の手を借りながら解決していくことも、手段の1つです。

時間軸に沿って人間関係を改善する行動計画

人間関係の改善には、計画的かつ段階的なアプローチが有効です。一度に大きな変化を求めるのではなく、小さな行動を積み重ねていくことで、持続可能な改善が可能になります。以下、時間軸に沿った具体的な行動計画をご紹介します。

1週間:小さな一歩を踏み出す

まずは、負担にならない範囲で、小さな一歩から始めましょう。心理学では、「ベビーステップ」と呼ばれる手法で、大きな目標を小さな行動に分解することで、実行可能性と継続性を高めます。

具体的な行動例:

- 毎日の挨拶を意識する:朝の「おはようございます」を、相手の目を見て、笑顔で言う

- 相手の良い面を一つ見つける:毎日、苦手な相手の良い点を1つだけ探してメモする

- ネガティブな発言を控える:愚痴や不満を言いそうになったら、一呼吸置いてから話す

- 感謝を言葉にする:「ありがとうございます」を、1日に最低3回は言う

- 相手の話を最後まで聞く:会話の中で、相手の話を遮らずに最後まで聞くことを意識する

これらの行動は、どれも数分あればできる簡単なものですが、継続することで確実に効果が表れます。1週間継続できたら、自分を褒めてあげましょう。小さな成功体験が、次のステップへの原動力となります。

1ヶ月:効果を検証し、調整する

1週間続けた行動を振り返り、効果を検証する時期です。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)の考え方を取り入れ、客観的に評価しましょう。

チェックすべきポイント:

- 相手の反応に変化があったか:以前よりも話しかけやすくなった、笑顔が増えた、会話が弾むようになったなど

- 自分の気持ちは軽くなったか:相手と会うことへの抵抗感が減った、ストレスが軽減されたなど

- 職場の雰囲気に変化があったか:チーム全体のコミュニケーションが改善されたなど

- 継続できているか:無理なく続けられているか、負担になっていないか

効果が出ている場合は、そのまま継続し、さらに別の行動を追加してみましょう。例えば、「週に1回、相手にコーヒーを差し入れる」「月に1回、食事に誘ってみる」など、関係性を深める行動にチャレンジします。

効果が薄い、または継続が難しい場合は、別のアプローチを試します。例えば、「直接話すのが苦手なら、メールやチャットでコミュニケーションを取る」「一対一が緊張するなら、複数人での会話から始める」など、自分に合った方法を見つけましょう。

重要なのは、「完璧を目指さない」ことです。時には実行できない日があっても、自分を責めずに、翌日から再開すればよいのです。

3ヶ月:習慣化と次のステップ

行動科学の研究によれば、新しい習慣が定着するまでには、平均して66日間かかると言われています。3ヶ月(約90日)継続すると、意識しなくても自然と行動できるようになります。

この時点で、人間関係が改善されていれば、それは大きな成功です。そのまま継続し、さらに関係性を深めていきましょう。具体的には、以下のような行動が考えられます。

- より深い自己開示をする:仕事の話だけでなく、趣味や家族の話など、プライベートな話題も共有する

- 相手の強みを活かす協働をする:プロジェクトで協力する、お互いの得意分野を活かして助け合う

- 定期的なコミュニケーションの場を作る:月に1回のランチ、週に1回の雑談タイムなど、継続的に関わる機会を設ける

一方、3ヶ月継続しても改善が見られない場合は、環境を変える選択肢も真剣に検討すべき時期です。具体的には、以下のような選択肢があります。

- 部署異動を希望する:社内で別の部署への異動を申し出る

- 上司に相談する:配置転換や担当業務の変更を相談する

- 転職を検討する:より自分に合った職場環境を探す

- 働き方を変える:リモートワークの導入、フリーランスへの転身など

「この職場で頑張らなければ」と無理をする必要はありません。自分の心身の健康と幸福を最優先に考え、必要であれば環境を変える勇気を持つことも大切です。

生まれつき、"超繊細な人"が5人に1人いる

ここまでは、自分を変えていくことで、人間関係の悩みを解消する方法をお伝えしました。

しかし、中にはHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれる、生まれつき「周囲のことに対して敏感すぎる人」がいます。

HSPの人の場合は、異なる対処法も考えていかなければなりません。

HSPとは

HSPとは、心理学者であるエレイン・N.アーロン博士が提唱した概念で、「視覚や聴覚などの感覚が敏感かつ感受性が豊かで、周囲からの刺激を受けやすい人」のことを指します。

ささいな刺激もキャッチしてしまいますので、人間関係で悩み、疲弊することも少なくありません。

一方で、その共感力や感性を活かして、サービス業やクリエイティブ業で活躍されている人も多くいます。

HSPの人がどうしようもなく人間関係で悩んだら...

HSPは、本人の性質によるものなので、変えることは困難です。

なので、職場の人間関係でどうしようもなく悩んでいる時の対処法としては、

- 居心地のよい職場へ転職する

- リモートワークで働き、周囲からの刺激を減らす

- 働く場を選べるフリーランスで働く

など、心地よく働ける環境に身を置く、もしくは自分で作っていく選択肢も検討していく必要があります。

客観的な視点で考えるスキルを身に付け、問題を解決しよう

人間関係の悩みを根本から解決するには、客観的な視点で物事を捉えるスキルが不可欠です。これは、ビジネススキルとしての「クリティカル・シンキング(批判的思考)」や「メタ認知(自分の思考を客観視する能力)」に相当します。

客観的な視点を持つことで、以下のようなメリットが得られます。

- 事実と解釈を分けて考えられる:「上司が私を無視した」(解釈)ではなく、「上司が挨拶を返さなかった」(事実)と捉え直す

- 複数の視点から状況を分析できる:相手の立場、背景、事情を考慮に入れて判断する

- 感情に振り回されず、冷静に対処できる:一時的な感情ではなく、論理的な思考に基づいて行動する

- 建設的な解決策を見出せる:「誰が悪いか」ではなく、「どうすれば改善できるか」に焦点を当てる

参考:【超図解】クリティカル・シンキングとは?身につける方法を解説

グロービス経営大学院でビジネススキルを身に付けよう

グロービス経営大学院では、単なる知識の習得に留まらず、ビジネスの現場で直面する複雑な問題解決に役立つ実践的なスキルを磨くことができます。例えば、以下のような科目を通して、ビジネスで役立つコミュニケーション能力を鍛えることができます。

クリティカル・シンキング

激変する環境下でも成果を出し続けるために必要な、論理的に考え、伝える力を鍛える科目です。問題解決力・意思決定力とともに、「筋道立てて話す」「わかりやすく説明する」力が磨かれ、日常の発言や説明に説得力が生まれていきます。

ファシリテーション&ネゴシエーション

合意形成や交渉の現場で必要な、ファシリテーター、ネゴシエーターの実践的な考え方やスキルを学びます。相手の立場をくみ取りつつ、適切な言葉で場を進めていく力は、実践演習を通じて体得。語彙だけでなく、相手の納得を引き出す"伝え方"が磨かれます。

ビジネス・プレゼンテーション

伝えるだけでなく、人や組織を「動かす」ための表現力を鍛えます。資料づくりから実演まで徹底的に行う演習を通じて、場面や聴き手に応じた言葉の選び方・語彙の幅・表現力が大きく向上します。

パワーと影響力

多様性と相互依存性がますます高まる現代社会において、人や組織に影響力を及ぼす際の、パワーの源泉とそれを獲得・行使するプロセスや技術論を具体的に学んでいきます。

特に、人間関係やリーダーシップ、コミュニケーション能力といったビジネスパーソンに不可欠なソフトスキルは、ディスカッションやケーススタディを通じて多角的に学ぶことが可能です。多様なバックグラウンドを持つ仲間との交流は、新たな視点や気づきを与え、職場の人間関係の改善にも繋がります。実践的な学びを通じて、自信を持って課題に立ち向かう力を身に付けましょう。

まとめ

職場の人間関係に悩んだとき、状況を前進させるためには、まず自分自身が行動を起こすことが大切です。その具体的なアクションとして、「ビジネスの体系的な学び」を始めてみるのはいかがでしょうか。物事の捉え方や交渉術、リーダーシップを学ぶことは、自信を持って人と向き合う力となり、人間関係の悩みを根本から解決する力になるはずです。

オンライン体験クラス&説明会日程

著者情報

新宅 千尋(グロービス経営大学院 大阪校 スタッフ)

神戸大学理学部生物学科卒業、京都大学大学院生命科学研究科修士課程修了。幼少期より「思考や感情の発生」に興味があり、独学で心理学や脳科学を学ぶ。一方、「内なるものの表現」にも関心があり、10年ほどアトリエ教室に通う。学士/修士課程では脳の再生の基礎研究に従事。新卒で大手総合通販会社に入社後、Webマーケティングチームに配属。心理学や行動学の知識とアトリエ教室で培った感性を融合させ、売上や購入率向上に貢献。その後、社内から「人の力」で会社を強くしていく人材教育領域に興味を持つようになり、次世代のビジネスリーダー育成と輩出を目指す、グロービスに転職。グロービス経営大学院のコンテンツメディア企画チームに所属し、自身のキャリアに悩んだ経験から、グロービスキャリアノート制作・運営に携わる。

※本記事の肩書きはすべて取材時のものです。